黄茶是一种半发酵茶,介于绿茶与乌龙之间。

茶叶经轻度萎凋、杀青、闷黄、低温烘焙定香,使其在鲜爽与醇厚之间达到独特的平衡:

不如绿茶那样清锐,也不似乌龙那般深沉烟熏,而是清润、温雅、熟香适度。

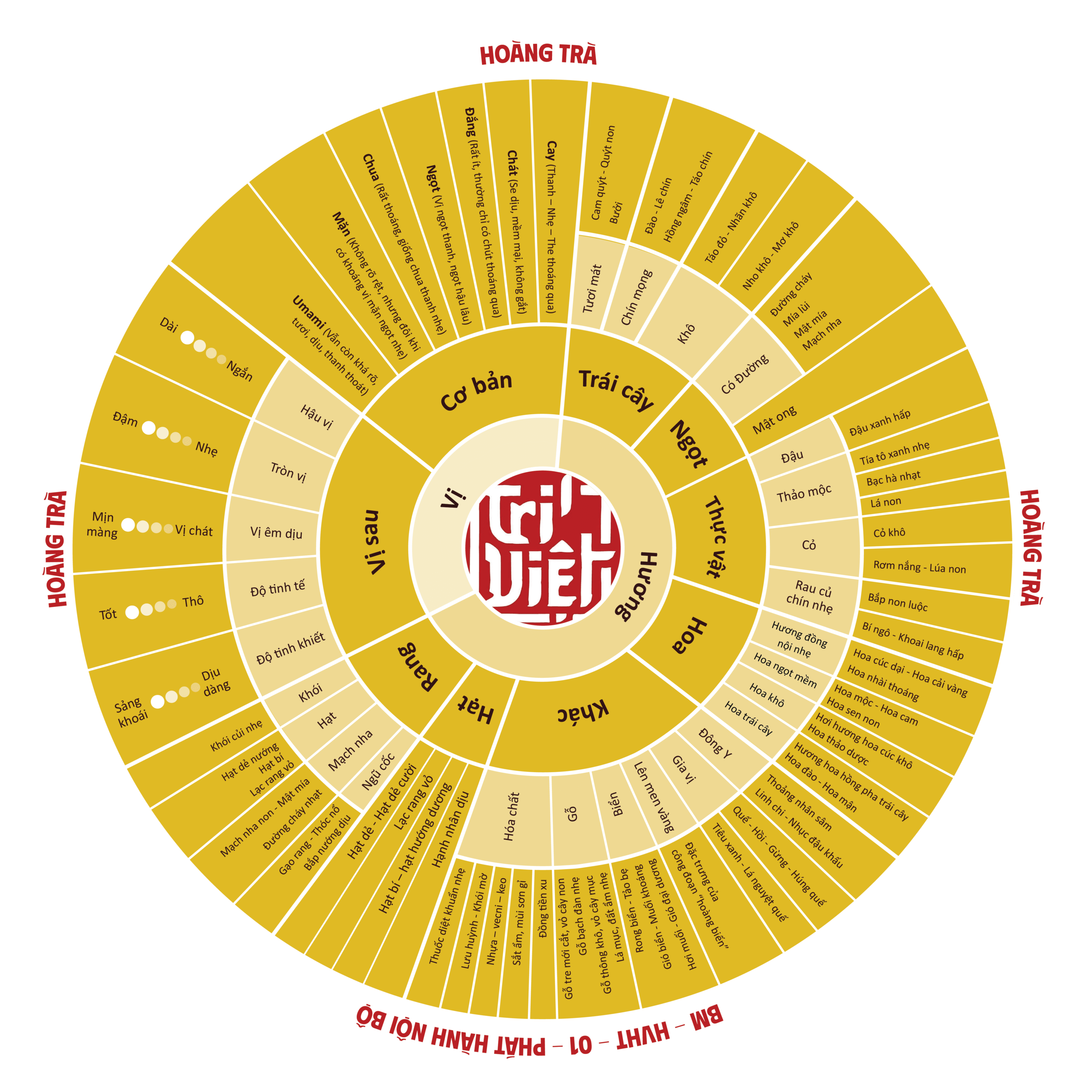

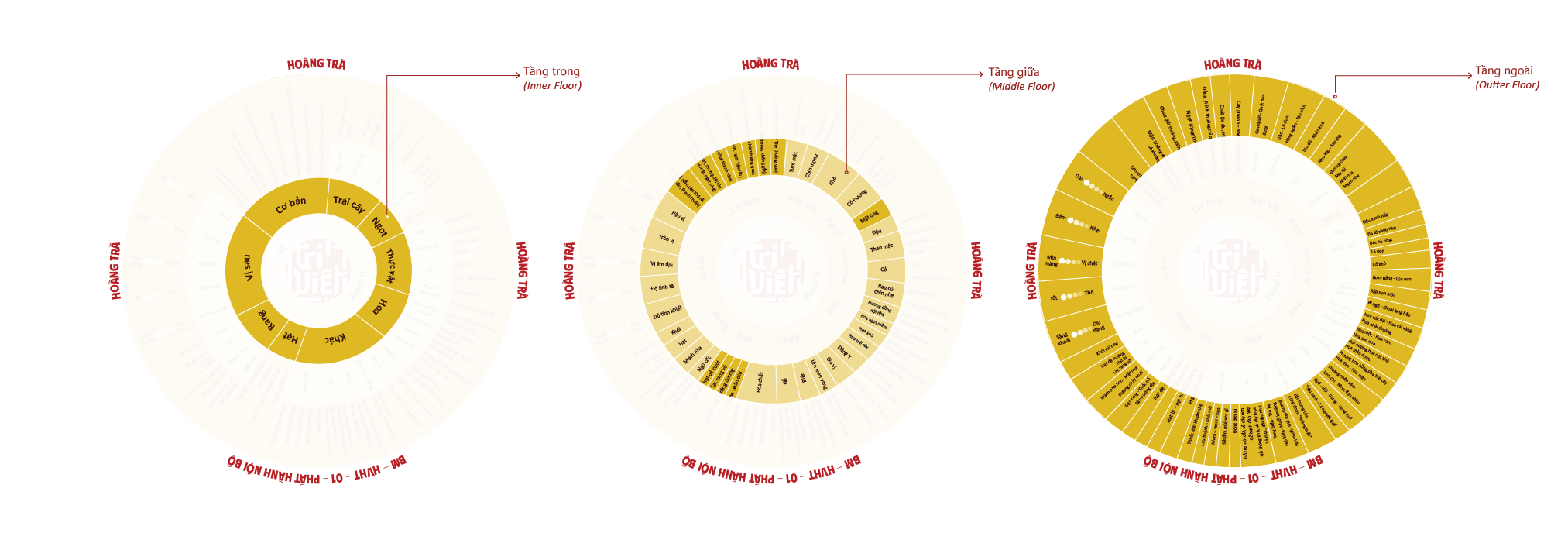

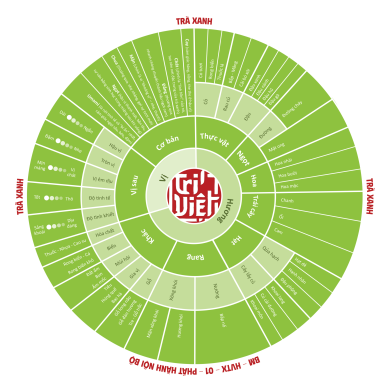

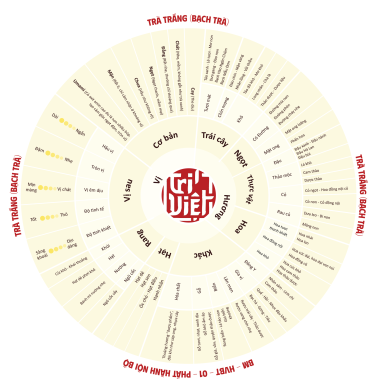

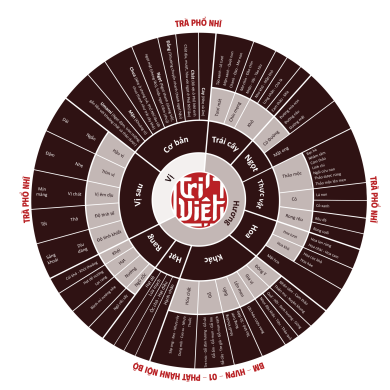

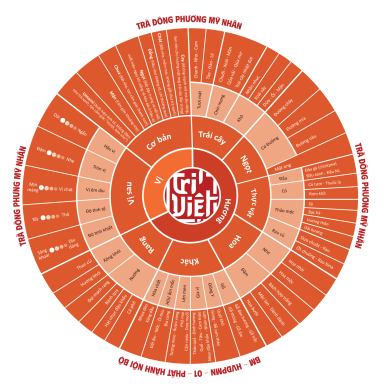

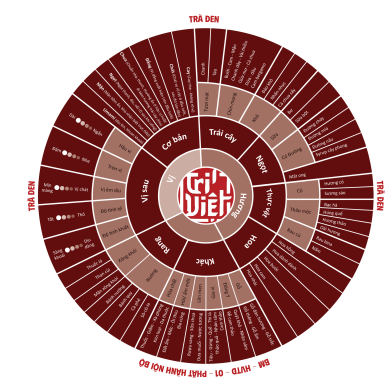

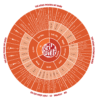

一、风味轮解析

风味轮是描绘一款茶香气与滋味全谱的图表。

在黄茶的风味轮上,我们可以看到从中心到外圈的分层结构:

-

内圈:主要香型(如甜香、花香、果香、植物香、焙香、回味)。

-

中圈:次级分类(如奶香、蜂蜜香、草本香、豆香、焦糖、麦芽香等)。

-

外圈:具体香气描述(如红糖、奶粉、可可、麦香等)。

风味轮的作用在于:

-

系统地“阅读”一杯茶;

-

区分不同层级、不同火候;

-

在专业交流或品鉴沟通中,准确表达风味。

二、风味轮的阅读原则

-

由内而外阅读:从大类→小类→细节香气。

-

分层感受:干茶香→温香→湿香→水香。

-

记录感官:前味(甜、涩)、中味(圆、厚)、后味(悠、清)。

-

精准描述:用风味轮词汇替代笼统的“香”“浓”等表达。

经常使用风味轮,可帮助制茶师训练嗅觉敏感度,也让品茶者明白自己为何偏爱某种风格。

三、黄茶的主要香气类别

🍃 果香类

香气明亮清新,多见于轻发酵、低温烘焙的茶。

常见香型:橙、柑、梨、桃、杏、苹果、葡萄干。

这些果香源于30–40% 的轻度发酵,叶中酶分解糖分和淀粉,形成果香的醛类与酯类化合物。

恰到好处的烘焙可“锁香”而不焦,使人仿佛感受午后阳光洒在茶山的温柔气息。

🍃 甜香类

是黄茶温润易饮的基调。

常见香型:蜂蜜、烤糖、嫩谷、麦芽。

90–110°C 的美拉德反应令蛋白质与糖结合,产生温润厚甜的香气。

甜香构成了茶汤的“主体结构”,让滋味更圆、更绵长。

🍃 植物香类

反映原叶特质与生长环境。

常见香型:绿豆、青草、草药、干草、熟豆。

若杀青温度不足,会有“生豆气”;过热则香气焦干。

理想的植物香应清、净、柔、鲜,为高层次香气提供干净的底韵。

🍃 花香类

是黄茶的“灵魂”。

常见香型:兰花、茉莉、橙花、野菊、桂花。

花香来自控湿控温的轻发酵阶段,叶片“呼吸”生成天然萜类化合物。

火候太早则香不显,太迟则转蜜。

理想的花香应轻盈通透、似雾似烟,体现制茶师精准的“锁黄时机”。

🍃 复合香类(复杂层)

香气深沉:轻木香、干果、桂皮、茴香、甘草、干柿。

形成于末段烘焙(120–130°C),当茶叶达到“感官成熟”而未焦。

此层香为黄茶增添深度与厚感,使人感到“恰到好处”的满足。

🍃 轻焙香类(Light Roast)

是黄茶的“职业签名”。

温度适中,仅为稳定香气、除青、衔接花甜草香之用。

常见香型:饼干、谷物、轻麦香。

若火过3–5°C,花香即失;若不足,则植物气未熟。

轻焙使茶香更稳、更甘润,并带有“纯手作”的温度感。

四、滋味层次

🍂 基础味:甜、涩、苦、辛、咸。

黄茶的滋味柔顺、清甜、圆滑,给人温和与青春的感受。

味平衡取决于工艺与原料:

-

高原茶(如保禄高地)甘润顺滑;

-

平原或老茶园则味更厚重有力。

🔥 火候差异:

-

轻焙:清新甘甜,涩感少;

-

中焙:香浓平衡,回甘分明;

-

重焙:滋味深沉,回味持久。

五、回味(Aftertaste)

回味是茶的“最后记忆”。

黄茶的回甘悠长而清纯,不如乌龙的沉香,却更净、更雅。

这代表发酵、烘焙与储存均达专业水准——

无余湿、无焦糊、无闷气。

回味越长、越细腻,意味着茶质越成熟、工艺越稳定。

六、风味轮的使用方法

-

闻干茶:辨识基础香层,记录首香。

-

冲泡后闻热香:捕捉蒸汽层的花、奶、蜜、烟气。

-

品汤:感受从前味→中味→后味的过渡。

-

对照风味轮:选择相应香型描述。

-

记录比对:建立风味日志,追踪批次、季节与工艺变化。

系统化练习可帮助你了解自己的“茶味偏好”,

选择最契合品牌、门店或个人风格的黄茶。

七、总结

黄茶是一种**“行走于两界之间的茶”**:

-

保留绿茶的清新、青春;

-

拥有乌龙的深度与温润。

它属于懂得“停下来”的人——

不追求浓烈香气,也不沉迷重火厚味。

在制茶界,黄茶被誉为“平衡之茶”:

平衡发酵与烘焙,平衡技艺与情感。

当你学会读懂黄茶的风味轮,

制茶师能精准调节工序,

调饮师能找到最佳冲泡温度,

而品茶者——终于能用语言,表达杯中那份感动。

添加评论