由来: 世界地図の葉っぱ

1. 伝説と初期の痕跡

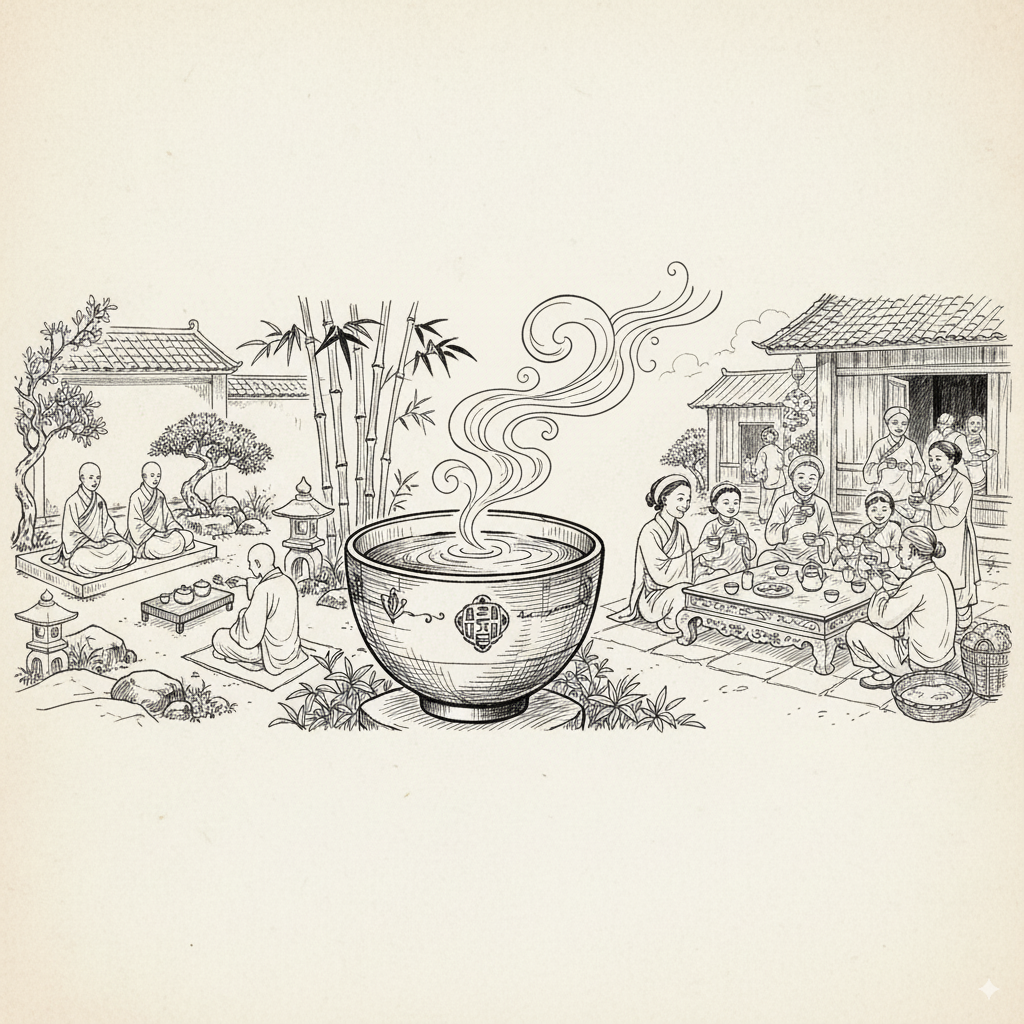

お茶の起源はしばしば神話に織り込まれています。中国では、神農の伝説が語られています。神農は沸騰したお湯の中に茶葉を偶然見つけ、心地よい香りと爽やかな味をもたらしたとされています。インドでは、瞑想中の僧侶が眠気を覚ますための飲み物を求めてお茶を飲んでいたという逸話が残っています。これらの神話は厳密には歴史的なものではありませんが、古代の人々がお茶を生命、健康、そして精神性とどのように結びつけていたかを反映しています。

伝説とともに、初期の文献も残されています。漢代の文献には茶葉が薬として使われていたことが記されており、唐代には茶が文化生活に欠かせないものとなっていました。これらの文献は、茶が植物の域を脱し、文明の要素となっていたことを裏付けています。

2. 2つの樹木、2つの文化の枝

チャノキはCamellia sinensis属に属しますが、進化と地理的分布により、小葉の中国種(sinensis)と大葉のインド種(assamica)の2つの主要なグループに分かれています。小葉の品種は東アジア文化と結びついており、そこでは何世紀にもわたって茶の淹れ方と楽しみ方が洗練されてきました。熱帯気候に適した大葉の品種は南アジアでよく見られ、そこではミルクやスパイスを加えて濃いお茶を淹れることが多いです。

2 つの異なる茶樹の系統により、茶文化の 2 つの流れが形成されます。1 つは繊細さ、優しさ、上品な風味の層を活かした傾向があり、もう 1 つは力強さ、豊かさ、仕事やエネルギーのニーズに適した傾向があります。

3. 薬草からスピリチュアルドリンクまで

当初、お茶は薬として、体を冷やし、疲労回復を促し、浄化作用を持つものとして用いられていました。しかし、人々は次第にその苦味を心地よく美味しい味へと変える技術を習得しました。それ以来、お茶は薬効の域を超え、精神的な飲み物へと変化しました。禅寺では読経や瞑想の際にお茶が用いられ、詩歌にも取り入れられ、文人や芸術家にとって精神的な道具となりました。お茶はもはや単なる薬用植物ではなく、文化的な象徴となっています。

4. 普及の方法

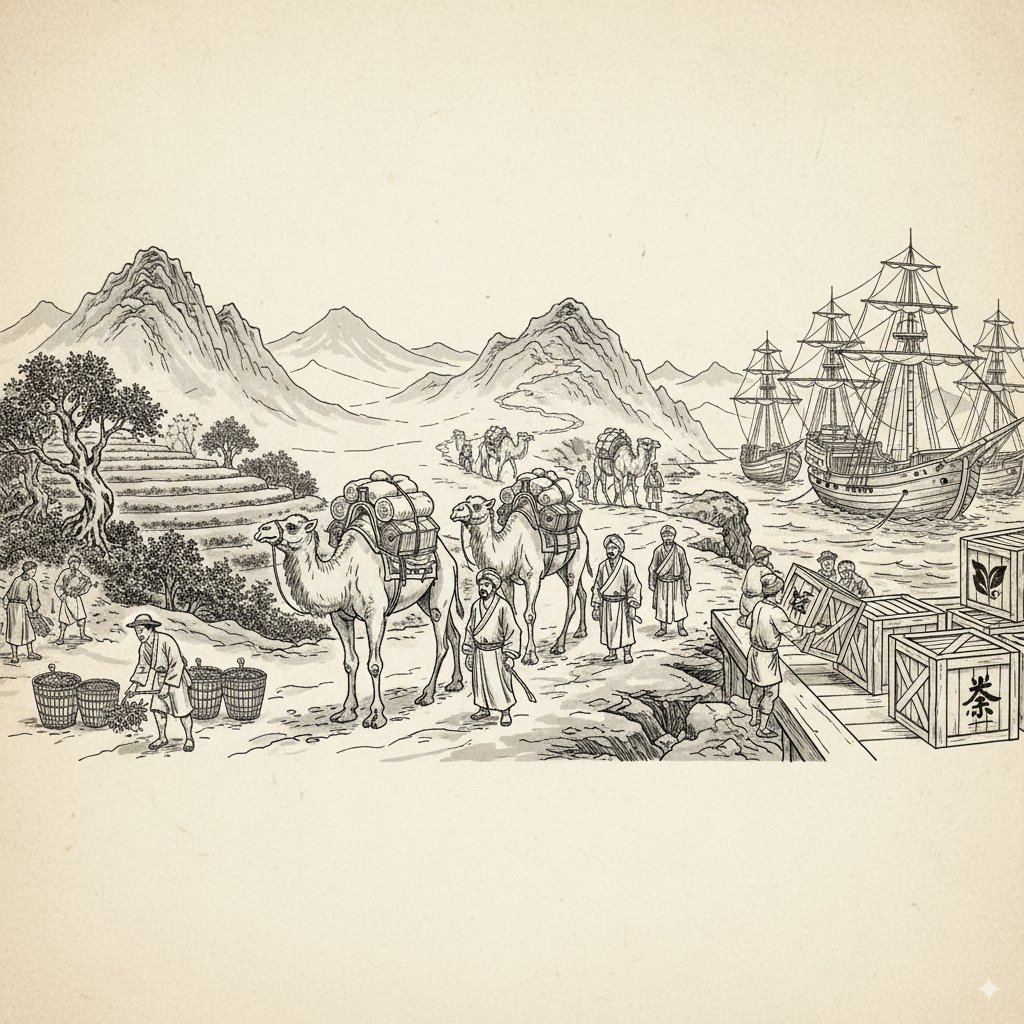

中国南西部から、お茶は様々な方向へ広まりました。陸路では、シルクロードを隊商とともに西域やその先へと運ばれました。海路では、中国東部と南部の港から乾燥した茶葉が海を渡り、日本、東南アジア、中東、そしてヨーロッパへと運ばれました。この過程で、お茶は製品としてだけでなく、加工や飲用に関する知識も伝わっていきました。

日本に伝わった茶は禅宗の中心的な要素となり、茶道へと発展しました。中東に伝わると、砂糖とミントが加えられ、独自のアイデンティティが確立されました。ヨーロッパに伝わると、貴族の飲み物となり、膨大な輸入需要と政治的混乱を引き起こしました。

5. ローカリゼーションからグローバリゼーションへ

お茶は各地でその土地特有の特性を持ち、その土地の習慣に合わせて淹れ方や飲み方を変えてきました。しかし同時に、大規模な貿易によってお茶は世界的な商品となりました。生産、包装、輸送の標準化によってお茶の貿易拠点が生まれ、世界で最も影響力のある農産物の一つとなりました。

6. 調理技術と風味表現

お茶の発展において重要なポイントは、加工技術です。萎凋、固定、揉捻、乾燥、抽出――それぞれの工程で化学変化が起こり、花のような香り、蜂蜜のような香り、ナッツのような香り、フルーティーな香り、スモーキーな香り、木の香り、ミルクのような香りなど、無限の多様な風味が生まれます。お茶は感覚言語となり、それぞれの文化が独自の風味アクセントで語りかけます。

7. 結論

お茶の起源は、自然と文明、医学と美学、ローカリゼーションとグローバリゼーションといった様々な要素が交差する物語です。謙虚な茶葉は、文化の象徴であり、戦略的な商品となるまで、長い道のりを歩んできました。この起源を理解することは、次の旅、すなわち、時代を超えて精神的伝統、芸術、そして社会生活においてお茶が果たしてきた役割へと踏み出すための第一歩です。

茶と宗教:禅から民俗まで

はじめに — 物質と精神の架け橋

お茶は単なる飲み物ではありません。多くの文化において、それは精神的な媒体です。一杯のお茶を差し出すことは、物理的な行為(水+茶葉+火)であると同時に、象徴的な行為、つまり人々を互いに、そしてより広い世界――禅、祖先、あるいは信仰共同体――へと結びつける行為でもあります。本章では、その深遠さを探ります。お茶を宗教的実践の道具として、象徴として、そして一つ一つの行為が意味によって変容する儀式の場として考察します。

1. お茶と瞑想:マインドフルネスのツール

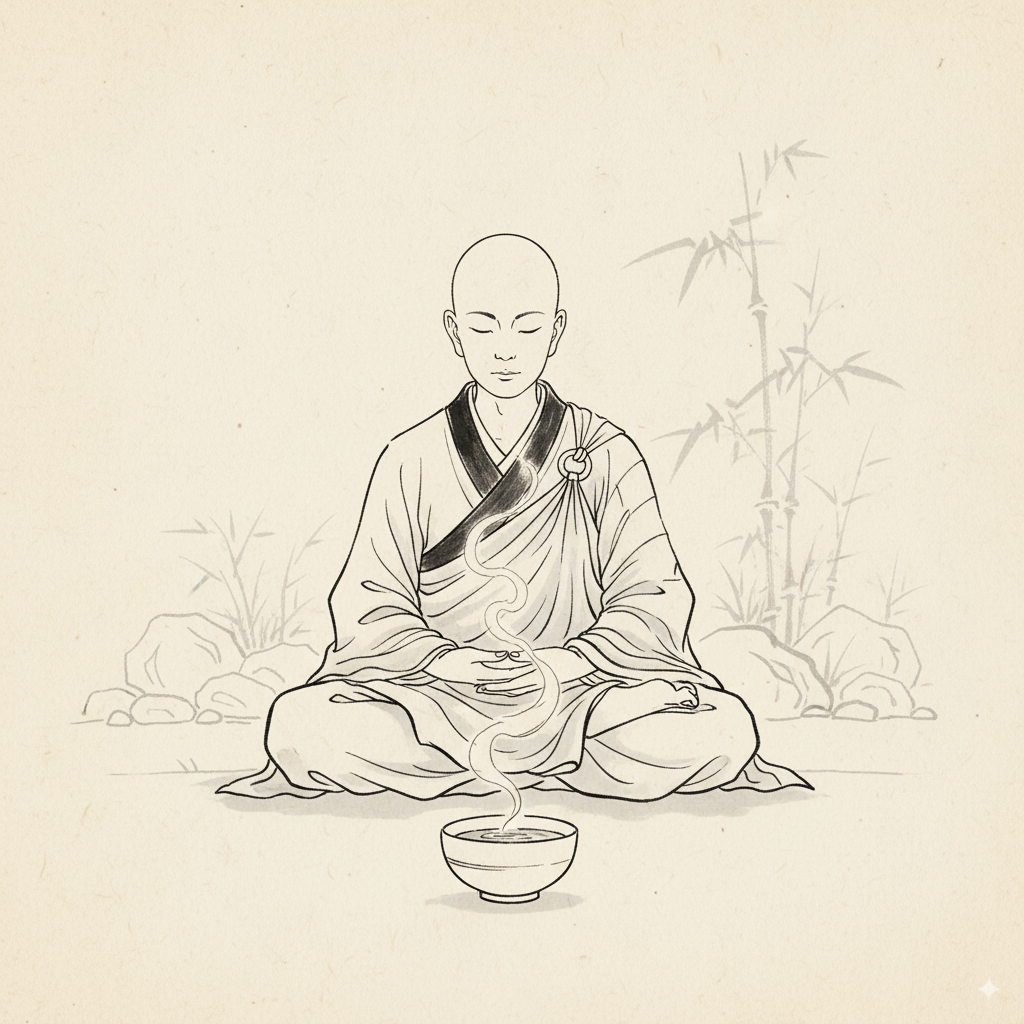

禅僧の生活におけるお茶

禅/禅の伝統において、茶は実践的な役割を果たします。長時間の瞑想中にマインドフルネスを維持するのに役立つという点です。しかし、その役割は単なる実利的なものではありません。茶は注意力を高める刺激剤、つまり束縛されることなく心を集中させる媒体として理解されています。禅において茶を飲むことは、行為であると同時に実践でもあります。呼吸をし、苦味を感じ、温かさを感じること。これらはすべて、今この瞬間に意識を向ける訓練なのです。

禅から茶道へ:禅の美学

日本において、茶道(茶の湯)は、宗教的実践がいかに美学を駆使して教えを説くことができるかを如実に示しています。禅の哲学は空間、物、そして動作に浸透しています。「和(和)」「敬(敬)」「清(清)」「寂(静)」という四つの中心概念は、茶碗を教育の道具へと変貌させます。水をすくう、かき混ぜる、茶を注ぐといった一つ一つの動作は、調和、敬意、浄化、そして静寂といった生き方の教訓へと還元されます。

2. 道教、儒教、そして道徳的象徴としての茶の進化

道教の思想的枠組みにおける茶

自然との親和を重視する道教では、お茶は自然と「一体になる」ための手段とされています。お茶は体を癒し、気を整え、長寿の理想と「自然道教」の精神に合致しています。内科の伝統医学では、お茶は健康維持の実践を支える飲み物と考えられてきました。

儒教の言説におけるお茶

儒教は礼儀と社会秩序を重視し、茶は優雅さと学問の象徴でした。文人にとって、茶を飲むことは単に味を楽しむためだけでなく、文化的な行為でもありました。茶を点て、茶を供えることは、礼儀作法、敬意、そして慎みを示す小さな儀式でした。茶は学問的な「気質」の一部となり、茶を飲むと同時に、人々は規律ある生き方を実践していたのです。

3. 民間信仰におけるお茶:儀式、供物、そして祖先とのコミュニケーション

贈り物としてのお茶

多くの東アジア文化において、お茶は家族の儀式において一般的な供え物です。祖先に捧げる供え物、神々を招く供え物、結婚式など、お茶を捧げることは、言葉を交わさなくても与える行為です。ここでは、お茶は「言葉のない言語」であり、一杯のお茶は誠実さ、敬意、そして社会的な契約を体現しています。

誕生と死の儀式におけるお茶

お茶は、誕生、結婚式、葬儀の儀式に登場します。意味はそれぞれ異なりますが、繋がり、移行、安らぎといった機能は共通しています。例えば葬儀では、お茶は来客を迎え、敬意を表し、長い儀式の間、参列者が眠気を覚ますために用いられます。

4. お茶と他の宗教:地域による違い

チベットとバターティー

チベットでは、バター茶は日常的に飲まれる飲み物であると同時に、地元の仏教の宗教生活とも密接に結びついています。バター茶は厳しい気候の中で体を養うだけでなく、崇拝、旅行、おもてなしの品でもあります。

南アジア:宗教とコミュニティ生活におけるお茶

インドでは、お茶(チャイ)はココナッツや花のように宗教儀式の中心となるものではありませんが、お茶を飲んだり、お茶を振る舞ったりすることは地域社会の生活の一部です。寺院のベンチから道端の屋台まで、お茶は人々を結びつけます。多くの儀式において、お茶は社交的な歓迎、つまりおもてなしのしぐさの一部となっています。

5. 宗教的空間 ― 瞑想ホールから共同住宅、集会所から竹のベッドまで

お茶は、提供される場所によって意味合いが変わります。瞑想室では、一杯のお茶は精神修行の手段です。村の寺院では、急須は共同体の和解の道具です。家族の中では、客に一杯のお茶を差し出すことは人道的な行為です。空間は物質的な行為を神聖な行為へと変容させます。道具、配置、そしてそれに伴う言葉が、神聖な儀式を創り出すのです。

6. 物、儀式、そして意味の変容

茶道具――茶碗、急須、スプーン、茶卓――は単なる道具ではありません。多くの伝統において、それらは象徴的な意味を持ち、神聖なものとして大切にされています。例えば、日本の急須に欠けている陶器は、その「不完全さ」(侘び寂び)ゆえに評価されるのかもしれません。まさにこの「不完全さ」こそが、無常を受け入れるという哲学的な教訓を与えてくれるのです。

7. 宗教的な茶道におけるジェンダー、権力、社会的役割

茶道の習慣はジェンダーニュートラルではありません。多くの社会では、家庭や儀式において女性が茶を点てる役割を担う一方で、公的な茶席(学問の席や茶室など)は男性が支配することが多いのです。こうした分断は社会構造を反映しており、茶は儀式の道具であると同時に、ソフトパワー(もてなしや庇護)を示す手段でもあるのです。

8. 変革のプロセス:商業、都市化、宗教復興

茶が商業化され、都市に広まるにつれ、茶の聖地(禅寺や村の寺院)は、茶店、茶室、文化劇場へと取って代わられました。しかし、前世紀には、マインドフルネス運動や伝統保存団体によって茶が再解釈され、宗教的な茶が現代の精神的なニーズに合わせて再解釈されるという「復活」を目の当たりにしました。

結論 — 宗教的方言としてのお茶

茶は宗教的な「方言」として機能します。その用法、供え方、添え物、そして共同体における文脈は、すべて象徴体系を形成しています。宗教における茶を理解するということは、人々がどのように精神生活を整えているかを理解することです。それは、小さな行為を通して、苦味と温かさを通して、そして儀式の繰り返しを通してです。あらゆる文化において、茶は人々が神聖なものについて、親密かつ深く語る機会を与えてくれます。

地域ごとのお茶を飲む習慣と文化

茶道は秘密の言語です。味わいだけでなく、手と手の間合い、スプーンの振り方、茶碗の形にも物語が込められています。それぞれの土地で、人々が茶を注ぎ、混ぜ、飲み、茶碗を回す様子は、その土地の歴史、気候、社会構造、そして隠れた価値観を物語っています。ここでは茶道の形式をご紹介します。厳密に分類するのではなく、世界的な文化の合唱の中で、それぞれの声に耳を傾けましょう。

中国 — 功夫:勤勉の芸術

中国では、茶道はしばしば探求的な要素を帯びます。点て方はまるで音楽家のように、一点一点、香りのニュアンスを奏でます。功夫は単なる技法ではなく、土壌、品種、茶葉の加工方法に至るまで、一煎の茶葉の歴史を読み解く方法なのです。宜興茶壺、小さなカップ、木製の盆など、すべてが小さな舞台を構成し、時間、温度、茶葉の量は経験によってバランスが取られます。功夫の空間は、温かみのあるリビングルーム、静かな茶室、賑やかなポーチなど、様々な場所にあります。どのような状況においても、この儀式は注意を喚起し、茶葉の「音」を聴く機会を与えます。社会的に見ると、功夫は文化の表れであり、細部を楽しむことは、知識、美学、そして個性を表現する方法なのです。

日本 — 茶の湯:人生の教訓としてのお茶

日本における茶は禅化されている。茶の湯――茶道――は、禅の哲学全体を、掃く、洗う、すくう、かき混ぜる、渡すという一連の動作に凝縮している。「和」「敬」「清」「寂」(調和、敬意、清潔、静寂)という概念は単なるスローガンではなく、手の動作の法則である。畳の上に置かれた抹茶碗は、謙虚さ、無常の受け入れ、そして不完全さの中に美を見出すこと(侘び寂び)の教訓として読み取ることができる。茶の湯は、個人的なレベルでは心を育むための道具であり、社会的なレベルでは、招く者と招かれる者、職人と客の関係を定義する儀式的な構造である。ここでの茶は、触覚的な歩行瞑想である。

南アジア — チャイ:公共生活の飲み物

インドや南アジアの多くの地域では、お茶は騒々しく、温かみのある習慣です。ポットが沸騰し、湯気が立ち上り、紙コップや安価な銅製のコップが歩道で回されます。チャイマサラ(ミルクとスパイスを混ぜたお茶)は、働く体と社会生活を豊かにする飲み物です。街の交差点にある小さな喫茶店は、裁判所、議会、そして討論の場となっています。ここでは、儀式は繊細さを求めません。継続性、共有、そして効率性を求めます。お茶は社交的な交流です。お茶を出すことは会話への招待であり、混沌からの休息のひとときです。

チベットとヒマラヤ高原 — バターティー:寒さの中でのサバイバル

高地では、お茶は生きるための手段となりました。ヤクのバターと塩を混ぜた濃いめに煮出したお茶、バターティーは、厳しい気候の中でエネルギーと温かさを与えてくれました。これらの地域では、お茶を飲むという儀式は宗教生活やもてなしと密接に結びついていました。客人にバターティーを一杯渡すことは、温かさと友情の証でした。僧侶が集まり、巡礼者が立ち止まる時、お茶は体を温めるだけでなく、共同体の絆を築き、人と過酷な自然の間に優しさを示す行為でもありました。

中東・北アフリカ — おもてなしのパフォーマンスとしてのお茶

トルコのティーポットからモロッコのミントジャグまで、これらの地域ではお茶は社交的な挨拶です。泡を立てるために高く注ぎ、小さなカップで提供され、注ぐ儀式は寛大さの表れとなります。ここでは、一杯のお茶は歓迎、敬意、そして会話の表明となります。注ぐ、差し出す、持ち上げるといった一つ一つの動作を通して、名誉とおもてなしの気持ちが伝わり、地位と愛情を繊細に表現します。

ヨーロッパ — 社会的かつ美的現象としてのお茶

ヨーロッパに伝わるにつれ、お茶は娯楽、地位、そして嗜好によって変化を遂げ、薬としてだけでなく、社交儀礼へと変化していきました。イギリスでは、午後の一杯のお茶はスケジュールと地位の象徴でした。ティールームは交流の場であり、文学や政治が時として花開く場でした。大きなポット、磁器、テーブルクロスなど、ヨーロッパのエチケットは、驚きを避け、礼儀正しさを保つために、見た目と味の一貫性を重視していました。ヨーロッパにおけるお茶は社交の場であり、テーブルの上のあらゆる細部が、嗜好と階級の象徴として読み取られました。

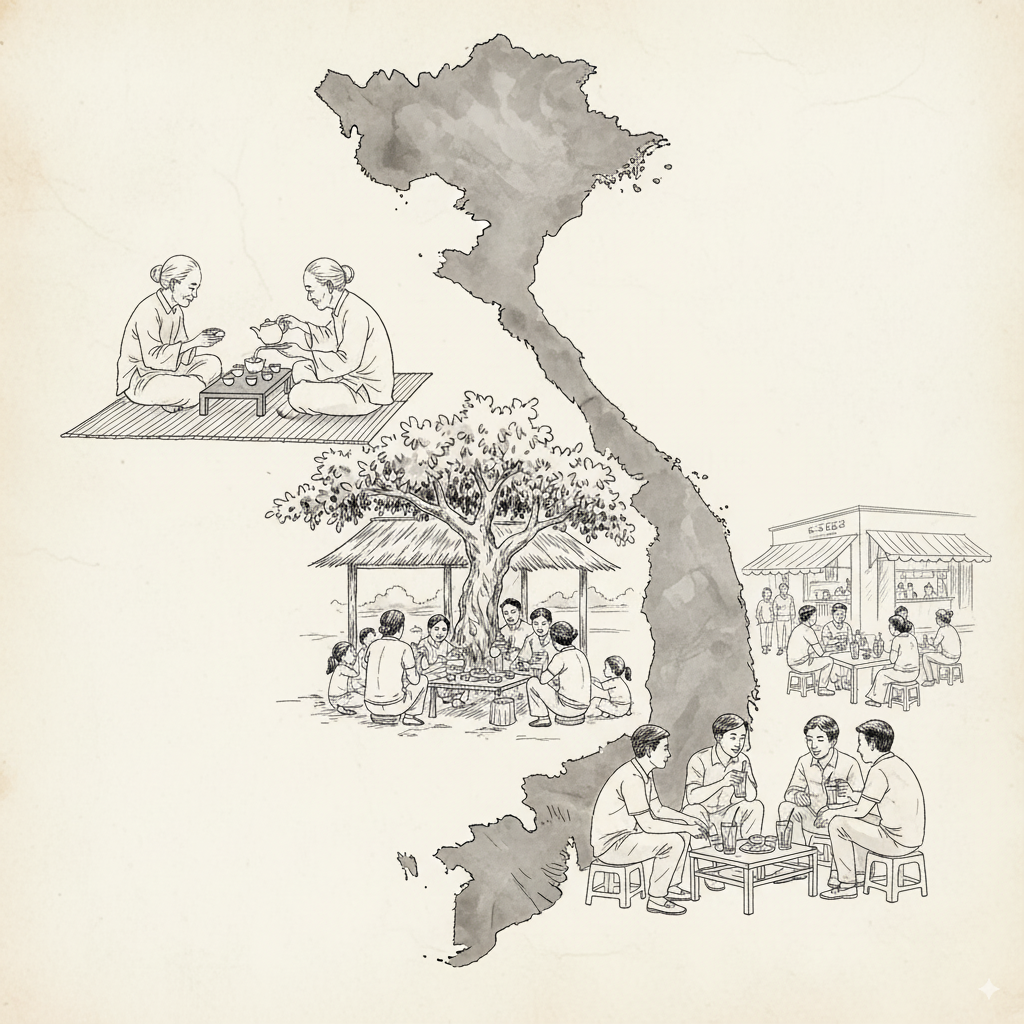

ベトナム — 共同生活のリズムとしてのお茶

ベトナムでは、お茶は素朴で感傷的な雰囲気を漂わせながら、日常生活の中に溶け込んでいます。路地の入り口に置かれた簡易ベッドの上に、急須、土瓶、小さなカップが竹のテーブルに並べられます。お茶を淹れることは、ささやかながらも意味深い儀式です。人々を結びつけ、おもてなしの心と先祖への敬意を表します。蓮の香りのお茶やジャスミン茶は、ありふれた環境であっても、洗練された雰囲気が求められることを物語っています。ここでは、茶道はシンプルでありながら多面的です。時には静かに熱いお茶を傾け、時には市場の賑わいの中で、そして常にコミュニティのリズムを保つ糸となっています。

比較 — なぜ儀式は異なるのでしょうか?

一般的に、儀式の形態は4つの基本要素によって形作られます。気候(寒さ、熱需要)、経済(工業化か自給自足か)、社会構造(階層構造、公的か私的か)、そして材料(植物の種類、加工方法)です。寒冷地では、お茶は濃厚で栄養価が高く、学術界では芸術として洗練され、市場では、お茶は瞬時に人と人とを繋ぐツールとなります。儀式は生活環境の産物であり、アイデンティティを再生産する手段です。

結論 — 一杯のお茶は人類学の地図である

茶道はどれも人類学的なスナップショットです。茶道を通して、私たちは風土、力関係、そしてコミュニティがどのように自らをケアし、コミュニケーションを図っているかを読み解くことができます。文化の旅の一部として、茶道は単なる味覚体験以上のものです。それは所作や習慣の記録であり、人々が移動し、都市化し、静かな空間を取り戻す中で書き続けられる集合的記憶なのです。このように、質素な一杯のお茶は大きな責任を担っています。それは、私たちがどのように生き、考え、分かち合うかという記録を担っているのです。

茶と貿易:文明の回廊と茶葉の移動

小さな物の中には、手渡されることによって力強い言語を帯びるものがあります。茶葉もその一つです。枝から離れ、布袋に入り、そして列車に乗り込むまで、その一つ一つの動きは、人類の商業、政治、そして文化のシンフォニーの一音符となるのです。

1. 最初の廊下 — ラクダの背中から船倉まで

茶の旅は、正式な地図ではなく、人間関係のネットワークから始まります。摘み手は商人を信頼し、商人は運搬人を信頼します。古代の道、シルクロードでは、茶は圧縮された餅に詰められ、塩、動物の皮、ハーブと並んで置かれます。寒冷な草原では、一本の茶葉が馬の命と交換されることもあります。砂漠の市場では、一杯のお茶が挨拶となります。

海が開け、極東の商船がインド洋を横断し始めると、茶は大陸の境界を越え、船倉、港、そして取引所といった別の世界へと移り住みました。茶は磁器、絹、香辛料とともに運ばれ、寄港地ごとに、飲用習慣、淹れ方、そして楽しみ方が、まるで目に見えない商品のように取引されました。

2. 貿易会社 — 資本と商船が力を合わせたとき

資本、艦隊、そして政府の保護を備えたヨーロッパの巨大貿易会社の台頭は、茶取引の様相を一変させました。東インド会社(およびオランダの同等の会社)のような組織は、単に茶葉を購入するだけでなく、茶の栽培地、摘み取り業者、そして包装方法を組織化し、宣伝し、指示しました。彼らは王室の独占的な権限を行使することで、茶を地域産品から政治地図上の戦略的資産へと変貌させました。

この企業の力は、要するにこうなる。彼らは茶葉の流れを統制し、誰が良質な供給源にアクセスし、誰が価格を支払い、誰が利益を得るかを決めることができるのだ。そして、経済的利益と政治的利益が衝突すると、茶葉は瞬く間に権力の象徴となる。茶葉を支配する者は、何らかの形で世界経済の鉱脈を掌握することになるのだ。

3. 生産の植民地化 — 独占の打破を目指す

ヨーロッパにおける茶の需要が急増するにつれ、矛盾が生じました。伝統的な供給者(主に中国)が技術と品種を支配していたのです。列強にとっての解決策は、茶樹を原産地から持ち帰り、植民地庭園に植えることでした。インドとセイロン(スリランカ)では、人々が丘陵地を茶園に変え始めました。西洋市場の需要を満たすため、品種改良、試験、栽培は共同体モデルの下で行われました。これは、独占状態を打破し、自国で供給網を構築しようとする意図的な試みでした。

他国の土地を茶園に変えるという行為は、貿易が単なる商品の交換ではなく、技術移転、領土計画、そして生活再建をも意味することを如実に示しています。お茶はもはや特定の地域の産物ではなく、大陸横断的な経済システムの産物となっています。

4. 歴史的出来事:ボストン茶会事件からアヘン戦争まで — ティーカップが政治的シンボルとなった時代

お茶は、その経済的価値と権力の象徴性から、しばしば大きな紛争の中心に立たされてきました。西洋における顕著な例としては、ボストン茶会事件(1773年12月16日)が挙げられます。イギリス東インド会社所有の茶船が、不当な特権と独占に抗議するアメリカ植民地人によって海に投げ出された事件です。この事件は税金に関連したものでしたが、ハーブの輸送を政治的な大義へと転じさせ、革命への火付け役の一つとなりました。

東洋では、茶をめぐる貿易関係が他の形でも紛争を引き起こしました。ヨーロッパの茶需要が東洋への銀の純流入を生み出したため、商人たちは貿易の均衡を図ろうとしました。その痛ましい結果の一つは、貿易赤字を補うためにイギリスが主導する中国へのアヘン貿易でした。中国政府がこれを抑制しようとしたため、対立はアヘン戦争(19世紀に中国と西洋諸国の間で起こった一連の紛争)へとエスカレートしました。戦後の条約により港が開かれ、領土が割譲され、伝統的な統治が弱体化したことで、茶貿易の構造と生産地域の自治権が変化しました。

上記の 2 つの出来事は、お茶が味覚を刺激するだけでなく、経済的利益が国家政策と連動すると権力の衝突も促進するという痛ましい現実を物語っています。

5. 文化的影響 — 飲酒習慣の変化と象徴的な意味

国際貿易と植民地政治は、茶の栽培地だけでなく、その消費方法も変化させました。茶がヨーロッパに到達すると、嗜好や生活環境に合わせて適応していきました。加工方法や茶葉の選定は、新たな輸送距離や食習慣に対応するために徐々に進化しました。ヨーロッパの貴族や市民の間では、茶は社会的な象徴となりました。アフタヌーンティーセレモニー、磁器のティーセット、そして茶の出し方は、地位やスタイルを示すものでした。

逆に、茶産地自体においても、貿易環境の変化は茶に対する認識に影響を与えています。茶は国内消費よりも輸出に重点が置かれることもあり、伝統的な加工技術が外国人の嗜好に合わせて適応されることもあります。このように、茶は単なる飲み物ではなく、文化とお金、嗜好と政策の相互作用を映し出す鏡となっています。

6. 葉っぱは歴史書のようなもの

茶貿易の歴史を紐解くとき、単に船の数や注文の数を見るのではなく、茶葉を一つのテキストとして読み解くべきである。一つ一つの積荷には、土地の記憶、行政官の決断、摘み取り人の反応、そして飲む人の習慣が込められている。どこで栽培するか、誰を摘み取るか、どのように包装するかといった経済的な決定は、消費文化に深く刻み込まれている。そして、税金、条約、武力といった権力が介入すると、茶葉は政治の渦に巻き込まれる。

ベトナム文化におけるお茶:家族の習慣から公共文化へ

ベトナムにおいて、一杯のお茶は単にテーブルの上で湯気を立てる以上の意味を持つ。それは、何度も繰り返され、言語となるほどの行為なのだ。家庭で、村の共同住宅で、街頭で、お茶を供える習慣、注ぎ方、選ぶお茶の種類――それら全てが、社会的、宗教的、そして美的意味を持つ。本章では、栽培や加工技術の歴史を詳述するのではなく、お茶を行動として読み解く。ベトナムの人々がどのようにお茶をコミュニケーションに、儀式に、礼儀正しさを保ち、そして味覚を表現するために利用しているのかを考察する。

1. 家族でお茶を飲むこと — 毎日の儀式であり、もてなしの象徴

リビングルーム、ポーチ、キッチンテーブルなど、どんなに小さな場所でも、お茶を差し出すという行為は、あらゆる交流の最初の儀式となります。お客様が入室すると、沸騰したお湯の入ったポット、小さなカップ数個、そしてティースティック1本があれば、たちまち雰囲気が変わります。コミュニケーションが正式に始まり、訪問の雰囲気が和らぎ、言葉遣いもよりフォーマルなものになります。

杯を注ぐ順番や配置は、階層構造を反映しています。年長者や貴賓に捧げる杯は通常最初に運ばれ、家長が提案し、客は感謝の意を表します。この行為は、言葉を介さない小さな儀式を育み、家族と客が互いの気持ちを理解し、注ぐ、渡す、持ち上げる、一口飲むという、純粋な身体動作を通して関係のバランスを保つのに役立ちます。

2. 家族の儀式におけるお茶 ― 供え物、命日、結婚式

厳粛な儀式において、お茶はかけがえのない位置を占めています。祖先の祭壇では、一杯のお茶が誠実さの象徴として捧げられます。茶碗から立ち上る湯気は、故人への呼びかけであり、犠牲と語りかけの両方の役割を果たします。伝統的な結婚式では、お茶を捧げる儀式が儀式の一部となります。婿と嫁は両親にお茶を捧げ、親孝行の証としてお茶を捧げ、新たな責任を引き受けます。この行為は願いを行動に移し、血縁関係を行動によって確固たるものにするのです。

命日には、一杯のお茶は単なる飲み物ではなく、過去と現在を結びつけるものです。生きている人がお茶を淹れ、生きている人がお茶を招き、その招きを通してコミュニティは共通の記憶を再構築します。

3. 贈り物としてのお茶 ― 交換、敬意、ステータスシンボル

お茶は様々な意味を持つ人気の贈り物です。テトに、お見舞いやお礼として贈られる美しいお茶箱は、単なる飲み物ではありません。それは思いやりの表れであり、これからも大切にしていきたい関係の証です。東アジアのお茶を贈る文化において、お茶を贈ることは社交的な行為です。贈る人は美的感覚を示し、受け取る人は態度や願いで応えるのです。

より微妙なレベルでは、お茶の選択(蓮の香りのお茶か高級な高原茶か)は、味、産地、敬意の度合いを伝える手段であり、つまりお茶に関する知識が文化資本の形となるのです。

4. ストリートティーと公共文化 ― アイスティーから洗練された茶室まで

家族の儀式に加え、豊かな公共の茶文化も存在します。街角で友人たちの間に置かれたアイスティーのグラスや小さなポットは、日常生活の象徴です。安く、早く、そして親密な雰囲気です。歩道の茶店には暗黙の慣習があり、人々が集い、村の出来事や政治について話し合ったり、喧騒から少しの間離れたりする場所です。

今日の都市部には、異なる意識でお茶を楽しむための空間も存在します。茶葉専門のティーショップ、お茶のテイスティングセッション、あるいは洗練された方法で「お茶を楽しむ」ための空間などです。こうした現象は、お茶文化が多元的であることを示しています。つまり、「日常生活のためのお茶」と、全く異なる振る舞い方をする「楽しみのためのお茶」が同時に存在しているのです。

5. 茶の品種とその文化的・社会的位置づけ

すべてのお茶があらゆる場面に適しているわけではありません。茶葉、香りのついたお茶(蓮茶、ジャスミン茶)、あるいは手作りの烏龍茶は、それぞれがコミュニケーションのスタイルに対応しています。茶葉は、シンプルで気軽な招待状によく使われます。香りのついた蓮茶やジャスミン茶は、洗練された雰囲気を演出したい時に用いられます。香りは、思慮深さや美的感覚の表れとされています。烏龍茶は「一杯を楽しむ」という特徴から、五感に訴えかけ、より深い交流をしたい時によく用いられます。

したがって、お茶の選択はコミュニケーション行為です。主催者は味を通じてゲストに、その会合をどのように受け止めているか(敬意を持って、親密に、または形式的に)を伝えます。

6. お茶、世代、そして文化の変遷

ベトナムにおけるお茶の飲み方は固定されておらず、時代とともに変化しています。高齢世代は「土鍋と小さなカップ」という習慣を守り続けていますが、若い世代はティーバッグ、水出し茶、ミックスティーなど、消費の幅を広げ、急速消費のトレンドに合わせつつあります。同時に、都市生活のペースへの反発として、若者はお茶を癒しの手段として捉え、お茶の楽しみ方を再学習し、その起源と技術を深く理解しようとしています。

これは弁証法です。お茶は保存要素であると同時に創造的な素材であり、近代化の圧力にさらされながらも、新たな文脈で再解釈されています。

結論 — 社交の場としてのお茶

ベトナムにおいて、お茶は個人とコミュニティ、生者と祖先、客と主人をつなぐ絆です。お茶を注ぐという行為を通して社会秩序を体現し、些細な言葉が不要になった時に香りを通して語りかけます。一杯のお茶は、一つの完全な営みです。それは慰め、肯定し、そして意味を与えます。ベトナムの茶文化を読み解くことは、ベトナム人がどのように人間関係を築いているかを読み解くことなのです。それは繊細で、反復的で、そして隠された意味に満ちています。

農業の旅:ベトナムのモデル

はじめに — 土、種、そして技術:ティーカップを形作る三角形

茶栽培は単なる茶葉の栽培にとどまりません。それは文化的な決断の連続です。人々が品種を選び、茶畑をどこに作り、手摘みか機械摘みかを決める時、彼らは茶がどのように飲まれるのか、誰に、そしてどのような状況で提供されるのかという言語を書き記しているのです。本章では、ベトナムにおける茶栽培の変遷――小さな家庭菜園からプランテーションへ、フランスでの実験から高地でのウーロン茶の誕生まで――を辿りますが、常に中心的な問い、すなわちこれらの変化がベトナムの茶文化にどのような影響を与えてきたのか――に立ち返ります。

1. 開拓地からプランテーションへ:文化モデルと意味の変遷

伝統的に、お茶は家族経営でした。小さな茶園、手摘み、そして何世代にもわたって受け継がれてきた秘密。茶園はしばしば家庭と結びつき、母親や父親の手、そして摘み取った後の会話と結びついていました。お茶は、客人をもてなしたり、礼拝したり、友人をもてなしたりといった、家庭内のニーズを満たすものでした。

植民地時代、状況は変化しました。プランテーションが計画され、栽培面積が拡大し、栽培技術はより体系化されました。これにより、茶文化には二つの流れが生まれました。一つは職人技と細心の注意を払い、地域に根ざしたものであり、もう一つは大量生産を志向し、大規模な市場に対応するものでした。こうして茶文化は階層化され、日常生活のための茶と商業のための茶が生まれ、それぞれ異なる社会的メッセージを帯びるようになりました。

2. 歴史的マイルストーン:フランス統治時代と1927年

1920年代は決定的な実験の時代でした。植民地人による地質調査と種子試験により、高地には新たな茶産地が出現しました。1927年には、カウダットと国道20号線沿いの調査により、バオロックが徐々に茶の有望地として浮上しました。実験的手法(適切な場所を見つけるために飛行機で種をまく実験さえも)は、茶樹を移動させ、増殖させ、商業ネットワークに組み込むことができる原材料源と見なすという、新たな考え方を示しました。

こうして茶文化は発展し、高地では低地では珍しかった新しい種類の茶が生み出されました。地域によって、軽やかな香りの鮮やかな茶から、風味の強い茶まで様々です。地元の人々、労働者、そして住民たちは、徐々にその地域の産物に合った新しい茶の飲み方を編み出していきました。

3. バオロック — 土壌から楽しみの習慣まで

早朝の霧と高地の恵みに恵まれたバオロックは、茶の栽培に適した場所となっただけでなく、独特の喫茶文化も育んできました。国道20号線沿いに茶園が広がるにつれ、周囲の生活にも文化的な様式が生まれました。朝摘み、午後に飲む。歩行者にお茶を振る舞い、道端の屋台が通行人にお茶を提供する。バオロックのお茶は、単なる輸出品としてではなく、地元の人々の生活に溶け込んできました。それは生活のリズムであり、霧の香りであり、人々が新しい一日を始める方法だったのです。

4. ウーロン茶 — 新たな章:品種、技法、そして楽しみ方(1988年~1992年)

1980年代後半、新たな動きが始まりました。ウーロン茶の品種が導入され、当初はダクノンで培養され、その後バオロックに移されました。1989年から1992年にかけて、バオロックではウーロン茶の栽培と加工が大規模に行われるようになりました。これは単なる新品種の輸入ではなく、振盪、半酸化、入念な乾燥といった、熟練した技術と時間を要する一連の技術の導入でした。

茶文化もそれに応じて変化しました。複雑な香りとゆっくりとした飲み方を特徴とする烏龍茶は、より洗練された茶の飲み方を生み出しました。カッピング、何度も注ぐこと、透明度と後味へのこだわりなどです。愛飲家は、お茶は「一口飲む」のではなく「味わう」べきものであることに気づき始めました。烏龍茶は、「贈り物としてのお茶」と「楽しむためのお茶」という新たな基準を確立しました。

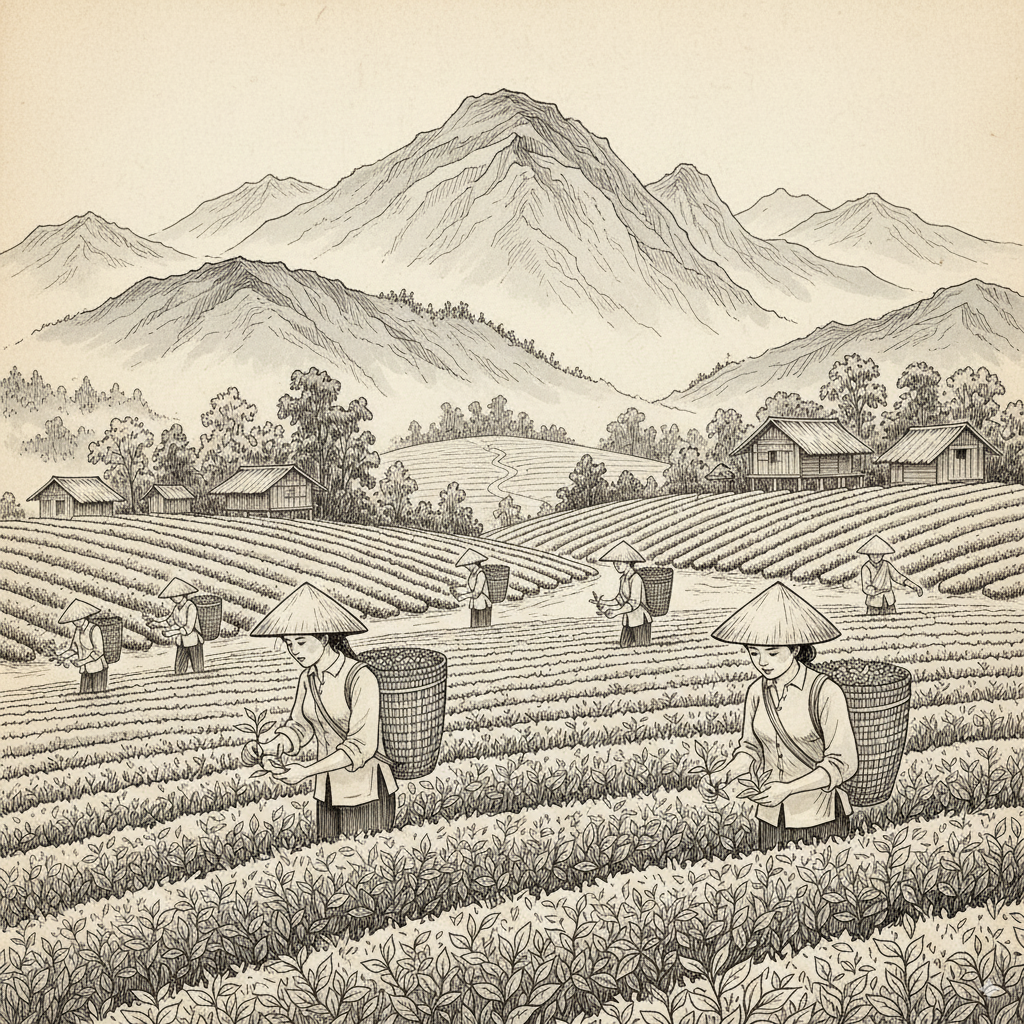

5. ピッキング技術とピッキングハンドの文化的意義

鍵となるのは常に手摘みです。製品の用途に応じて、若葉が1枚+2枚、または1枚+3枚の芽を選びます。手摘みは品質だけでなく、文化的な象徴でもあります。手摘みは時間、季節、そして手入れの記録です。手摘みが今もなお続く茶園は、茶園のリズムを保ち、秘密が伝承される場所です。早朝の露の時期に摘むタイミング、不要な酸化を防ぐために芽を畑に移動する手順、目視による選別方法などです。そこから、ある種の「専門用語」が生まれます。「芽の水分量」「茎のシャキシャキ感」といった作業員の話を聞くと、それが茶作り文化の語彙なのです。

6. 苗床、種子の選定、技術のローカライズ

ダクノンからバオロックに至るまで、育苗の慣習は文化的な慣習を反映しています。輸入された品種のすべてが新しい環境で無傷で生き残るわけではありません。人々は地元の土壌と味覚に合うように、育て、選抜し、時には交配させなければなりません。育苗場は知識が継承される場所です。技術者、職人、そして庭師たちは季節を読み、適応を観察し、記録を残します。したがって、品種を選抜するプロセスは、お茶の風味とその後の用途の両方を形作るプロセスなのです。

7. 職業の継承:家族から加工場へ

規模は変化したとはいえ、工芸は文化の核であり続けています。母から子へ、蕾の香りを嗅ぐ方法から、職人が労働者に茶葉を乾燥させる際の配置方法を教えるまで、その知識は単なる技術ではなく、一種の文化資本です。バオロックで初めて成功したウーロン茶の生産は、苗床から工房へ、簡素な実験台から体系的な感覚的記述へと、工芸の伝承の連鎖の賜物です。

8. ポストメモリ:農業は私たちの飲み方を書き記す

振り返ってみると、茶の栽培と茶文化は表裏一体です。新しい品種が導入され、加工技術が変わり、茶園が次々と設立されました。それらすべてが、茶の提供方法、贈り方、そして生活の一部としての認識を形作りました。種、土、そして摘み取る手。それらすべてが、一杯の茶葉に物語を刻み込んでいます。茶が育った場所、茶園の主、そしてそれを飲むコミュニティの物語です。

結論する

ベトナムにおける茶栽培の歩みは、文化の旅でもあります。技術革新、輸入品種、あるいは栽培地の選択といった変化が、ポーチでの簡素なお茶の時間から厳粛な茶会まで、人々のお茶の飲み方を一新してきました。栽培の歴史を紐解くことは、茶器の歴史を紐解くことでもあります。土地と職人技が共に茶を飲む瞬間を創り出すのです。そして、まさにこれらの瞬間こそが、私たちが「ベトナム茶」と呼ぶ生きた文化なのです。

バオロック(B'lao):霧、土地、人々、そしてお茶のアイデンティティ

バオロックの霧は単なる気象現象ではありません。それは朝のあらゆる活動を優しく包み込み、お茶の香りを育む目に見えない「燃料」です。太陽がまだ雲のベールを剥ぎ取る前に、茶畑は銀色の波のように広がります。そして、その空間において、一杯のお茶は道具ではなく、土地、人々、そして天候の相互作用なのです。本章では、玄武岩の土壌、夜露、摘み手、そして前世紀の種まきの歴史から現代の茶の飲用儀式まで、茶葉の言葉を通してバオロックを読み解きます。

1. 大地と露 ― テロワールが香りを形作る

バオロックは、ミネラル豊富な玄武岩質土壌と冷涼な気候に恵まれた高原に位置しており、この2つの条件が重なり、茶樹の成長は低地よりも遅くなります。夜間には濃い霧が若い芽を覆い、揮発性の精油を閉じ込めるのに役立ちます。昼夜の大きな温度差は茶樹の成長を遅らせ、より多くの香味成分を蓄積させます。そのため、高地の茶樹は深く奥行きのある香りと独特の甘い後味を持つことが多いのです。

言い換えれば、バオロックの土壌、標高、露は、単に生物学的条件を作り出すだけではなく、かすかな花の香り、長く続く甘い後味、そして澄んだ黄金色の水など、この地域の味覚辞書に最初の「文字」を書き込むのです。

2. 播種と製品変換の歴史

バオロックが「茶産地」となったのは偶然ではありません。それは、歴史的な実験と人為的淘汰の結果です。フランス植民地時代から、地域を選定し品種を試験するための調査が行われてきました。1927年にカウダット試験区が選定されたことが、この高原を茶の産地として位置づける出発点となりました。その後、品種改良と移植(アッサム種の系統、そして1980年代後半から1990年代初頭にかけて台湾から導入されたウーロン種の系統を含む)により、この地域の農業は多様化しました。

茶文化への影響は明白でした。新しい品種やより洗練された加工技術が導入されると、人々のお茶の飲み方は変化しました。朝の一杯というシンプルなものから、色、透明度、そして後味にこだわった茶道へと変化したのです。特に烏龍茶は、香りを読み取り、後味に耳を傾けながら、お茶をよりゆっくりと楽しむというニーズを生み出しました。これは「飲む」というよりも「聞く」という感覚に近いものでした。

3. 手摘み、庭、工芸の知識 — 手の文化

バオロックでは、手摘みは今も茶文化の中心を占めています。1~2本の若葉、あるいは製品の要件に応じて摘み取る手摘みは、単なる技術的な作業ではなく、長年の経験が受け継がれる文化的な行為です。摘み手はまるで人間のように季節を読み、芽が露に覆われている時、芽に精油が満ちている時、そして弱い塊を摘み取るタイミングを見極めます。

茶畑での下処理技術――茶葉を広げ、萎れさせ、衝撃から守る――は、茶園から加工工場へと移行する最初のステップです。これらの作業は、習慣として繰り返されることで、職人技の「リズム」を生み出します。乾いた茶葉の音、かすかな刺激臭、茶師の味を探る目――これらはすべて、茶作りの技術と文化の一部なのです。

4. 家庭の習慣から地域の茶道へ

バオロック茶は、日常生活にも洗練された儀式にも欠かせない存在です。村では朝、労働者たちに一日の始まりを告げる一杯の熱いお茶が振る舞われます。午後には、締めくくりの客人に一杯のお茶が振る舞われます。そして特別な機会――貴賓を迎えたり、贈り物をしたりする時――には、その味と由来にちなんで、高地茶が箱詰めされて選ばれます。

ウーロン茶、GABA茶、あるいはスペシャルティーティーの登場は、新しいお茶の飲み方の基盤を築きました。少量ずつのカッピング、何度も注ぐこと、お湯の色と重層的な香りへの注意といったものです。地元のお茶愛飲家たちは、味だけでなく土壌の痕跡も比較するようになりました。「このお茶は霧のような香りがする」「あのお茶は後味が雑草っぽい」――これが、バオロックの人々がお茶を通してその名を刻む方法です。

5. 風景、収穫祭、そして集団体験

霧に覆われた茶畑は、単なる景観ではなく、地域活動の場にもなります。秋の収穫期には、茶摘み体験の企画から、茶園の技術を紹介したり物語を語ったりする小さな集まりまで、地域活動が盛んに行われます。これらのイベントは知識の伝達の場であると同時に、一般の人々が茶作りの文化を体験する機会でもあります。茶摘み職人の手に触れ、職人から茶の出来栄えの良し悪しについての話を聞いたり、茶畑の真ん中でお茶を一口飲んだり。

その文化は、地域性を維持すると同時に、外部の人々に、見て、触れて、味わうという直接的なアプローチを可能にし、それを通じて、原産地の価値を認識する機会を提供します。

6. 贈り物として、会話として、そして地元の思い出としてお茶を

バオロック茶は、露、土、そして手仕事の「土地の味」を体現しているため、贈り物としてよく選ばれます。お茶を贈るということは、まさにその土地の記憶を刻む贈り物なのです。会合の場で一杯のお茶を注いだ瞬間、物語が生まれます。「これは今朝摘まれたお茶です」「これは手作りのウーロン茶です」。言葉は味に置き換えられ、物語は生き生きと動き出します。

結論 – ティーカップの鏡の中のバオロック

バオロックは単なる地理的名称ではありません。茶葉生産者や茶通にとって、それは露、玄武岩、若い芽、摘み手、乾燥茶といった象徴の集合体です。バオロックの茶文化は、自然条件、種まきの歴史、職人の知識、そして共有されたコミュニティといった要素が融合した結果です。そのため、一杯のバオロック茶は、気候の味わい、歴史の痕跡、そして摘み取った人の息吹といった記憶の集積なのです。

お茶と体験型観光:文化を体験に、お茶を遺産に

お茶について語るとき、人々はまず芽、茶畑、そして摘む手から話を始めがちです。しかし、お茶を誇りある文化遺産たらしめる真の体験、つまりお茶が茶葉から育まれ、その歴史を読み解く手、つまり精製者、淹れ手、そして茶鑑定家の手と出会う時こそが、お茶の真の価値なのです。この地において、チャ・トリ・ヴィエットは単なる名前ではありません。工房であり、茶園であり、茶の技の記憶が刻まれた宝庫なのです。そしてクイ・チャ・コックは、お茶の物語が蘇り、検証され、そして語り継がれる、地元の声、フォーラムの場として存在しています。

1. お茶を飲んでみる – ミーティングとしてお茶を飲む

チャ・トリ・ヴィエット茶を一杯飲むのは、ただ飲む行為ではありません。それは、隠されたルールとの出会いです。テイスティングガイドは、まずお茶を見つめ、目で色を読み取ろうと誘います。息を吸い込み、鼻で地図のように香りを捉え、一口飲み、舌で始まり、中間、そして終わりと、それぞれの香りを捉えようとします。バオロック茶の香りは、しばしば軽やかな花や果実の香りで始まり、その後、バターやナッツの香りへと変化し、最後に露と玄武岩質の土の香りが残る、長く続く甘い余韻で終わります。

その瞬間、お茶を飲む人は読む力を得る。もはや受動的な客ではなく、物語の共作者となるのだ。記事、ポッドキャスト、動画を通して、ティーゴーストがこの朗読に加わることで、一杯のお茶は新たな文脈を帯びる。庭の場所、職人は誰か、露の季節はどんな感じか。こうして一杯のお茶は、味覚と共有された記憶を繋ぐ架け橋となる。

2. 製油所 — 職業の「純粋な」空間

チャ・トリ・ヴィエットの精錬工房は、職人技が奏でる音色の変化の場です。葉が揺れる音、染み込む熱、葉の形が変化するにつれて強まる香り。しかし、私たちが大切にしたいのは、工房を「ショー」にするのではなく、職人たちが観客の前で作業する厳粛な空間にすることです。工房の隣に立つと、お客様は職人技の細部まで感じ取ることができます。葉をひっくり返す手のリズム、バッチを分けるタイミング、「良し悪し」のサインなど。

したがって、このワークショップは教室です。水の透明度を見分ける方法、乾燥した茶葉の柔らかさを感じる方法、そして後味を区別する方法を学びます。そして何よりも、純粋な一杯の茶葉を創り出すことは、摘み取りから乾燥まで、一人ひとりが文化的な痕跡を残す共同の旅であるということを、ワークショップは示します。ワークショップを終えた来場者は、茶葉のティーバッグだけでなく、読書の枠組みも持ち帰ります。それは、それぞれの味が、名前と顔を持つ一連の行為の結果であるという理解です。

3. クイ・トラ・コック – 物語を語り、実験し、工芸の魂を保つ場所

とりとめのない物語と鮮明な記録によって、『ティー・ゴースト』は重要な役割を担っています。一杯のお茶を、その社会的・文化的文脈の中に位置づけるのです。ただ単に香りを称賛するだけでなく、『ティー・ゴースト』は問いかけます。このお茶は、土地、職人、そして伝統について何を語っているのでしょうか?職人と飲み手、過去と現在の間に対話を開き、お茶の体験をより意識的なものにし、語られるべき美学をお茶に取り戻します。

ゴースト ティー バレーでは、お茶の表現方法が実験されています。感覚分析の記事から職人へのポッドキャスト インタビューまで、お茶は農家から都市部の消費者まで幅広い聴衆に向けて「翻訳」され、体験はより公平になります。一杯のお茶を読むのに学位は必要ありません。ガイドを受け、参加するよう招待されるだけでよいのです。

4. お茶は誇りある伝統であり、市民の儀式として体験される

茶の体験が適切に導かれるとき ― 丁寧に味わい、製茶所について理解し、クイ・チャ・コックの人々が語る物語に耳を傾けるとき ― 茶は生きた遺産となる。ここで言う「遺産」とは、古いものや博物館に収蔵されているものではない。それは技術、知識、そして客を招き分け合う倫理である。バオロック茶の箱を食卓に出すときに、誇りを持つ権利である。なぜなら、贈り主は、その箱に土、露、職人技、そしてコミュニティといった幾重にも重なる記憶が詰まっていることを知っているからだ。

誇りはスローガンではなく、理解から生まれます。都会の若者が一杯のお茶を飲み、「霧の香り」や「水の輝き」を簡潔に表現できる時、その伝統は心の中で受け継がれています。職人の名前が挙げられ、良質なお茶を淹れてくれたことに感謝の言葉を述べられる時、その技術は認められたと感じられます。お茶は、地域社会にとって自らを記憶する手段となり、「これは私たちが守り、未来の世代に伝えていくものだ」というメッセージとなるのです。

5. 繊細でありながら異質ではない ― 体験を蘇らせるという原則を守る

チャ・トリ・ヴィエットとクイ・チャ・コックを繋ぐ体験が成功するのは、シンプルながらも重要な原則、すなわち「職人技への誠実さ」を貫いているからです。職人技は演技によって貶められることなく、提供される情報は宣伝に貶められることなく、ティーカップは沈黙を保ち、味わいを語りかけます。お客様は時間やスケジュールを気にせず、耳を傾け、味わい、記憶にとどまるよう招かれています。

それが、経済製品を遺産に変える方法です。お茶の箱に「遺産」のラベルを貼るのではなく、作り手と土地そのものの声でお茶に物語を語らせるのです。

結論する

チャ・チ・ヴィエットとクイ・チャ・コックが真に繋がるとき、最も価値あるものは訪問者の数や配布された茶葉の数ではなく、知識と感謝の気持ちが広まることです。その体験とは、最も深い意味で、人が気づく瞬間です。目の前にあるお茶は、単に茶葉を通した水ではなく、土地、人々、そして記憶についての小さな本なのです。そして、その本が開かれ、読まれ、そして受け継がれる時、お茶はバオロック、チャ・チ・ヴィエットの人々、そしてクイ・チャ・コックのような語り部たちが誇れる遺産となるのです。