起源:世界地圖上的一片葉子

1. 傳說和早期痕跡

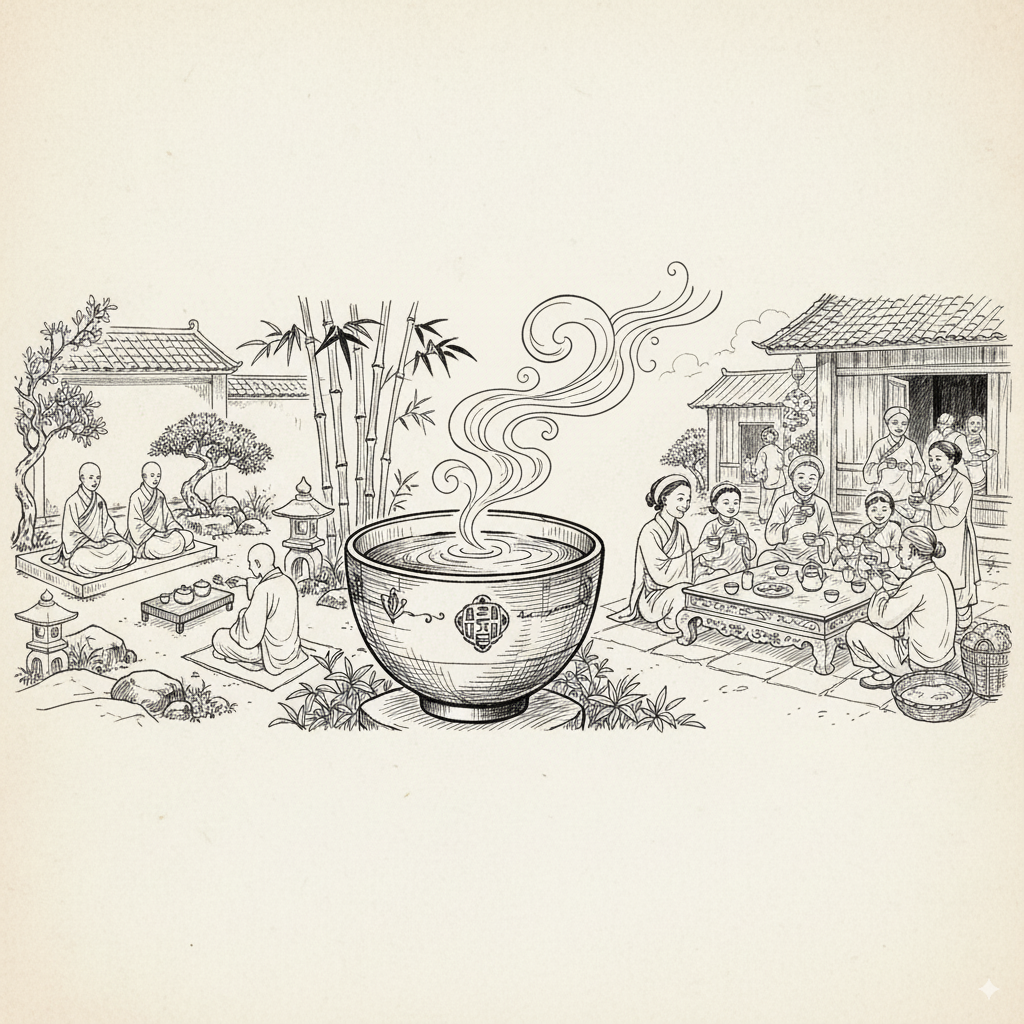

茶的起源常常被編織成神話故事。在中國,神農氏的傳說講述了他偶然發現茶葉落入沸水壺中,茶葉散發出宜人的香氣和清爽的口感。在印度,故事將茶與冥想的僧侶聯繫在一起,他們尋求一種能幫助他們保持清醒的飲料。這些神話並非嚴格意義上的歷史,但它們反映了早期人類如何將茶與生命、健康和精神聯繫在一起。

除了傳說之外,早期的文字記載也早已存在。漢代文獻中就已提及茶葉入藥,到了唐代,茶已成為文化生活中不可或缺的一部分。這些文獻證實,茶很早就超越植物的範疇,成為文明的一部分。

2. 兩行樹,兩種文化分支

茶樹屬於茶樹屬(Camellia sinensis),但其進化和地理分佈形成了兩大類:小葉中國茶樹(sinensis)和大葉印度茶樹(assamica)。小葉茶樹與東亞文化息息相關,在那裡,泡茶和品茶的藝術經過幾個世紀的不斷完善。大葉茶樹則適合熱帶氣候,在南亞地區生長茂盛,那裡的茶飲口味濃烈,通常加牛奶和香料。

兩種截然不同的茶樹品系,形成了兩種不同的茶文化:一種偏向於細膩、柔和,追求優雅的層次感;另一種偏向於濃烈、醇厚,適合工作生活和精力需求。

3. 從藥草到精神飲品

最初,茶被用作藥物:用於清熱解暑、緩解疲勞、淨化身體。但漸漸地,人們學會如何加工茶,將苦澀的味道轉化為令人愉悅的美味。從那時起,茶超越了藥用範疇,成為精神飲品。它出現在禪寺,陪伴著人們讀經冥想;它進入詩歌,成為文人和藝術家的精神工具。茶不再只是一種藥用植物,而是一種文化符號。

4.傳播方式

茶葉從中國西南部傳播到世界各地。陸路方面,茶葉隨商隊沿著絲路傳到西域及更遠的地方。海路方面,乾茶葉從中國東部和南部的港口漂洋過海,銷往日本、東南亞、中東和歐洲。這個過程不僅傳播了茶葉,也傳播了茶葉的加工知識和飲茶習慣。

茶傳入日本後,成為禪宗佛教的核心,並發展成為茶道。茶傳入中東後,與糖和薄荷結合,形成了獨特的風味。茶傳入歐洲後,成為貴族飲品,引發了龐大的進口需求和政治動盪。

5. 從在地化到全球化

茶葉在各地都經歷了本土化,其製作和飲用方法也隨之改變,以適應當地習俗。但同時,大規模貿易使茶葉成為全球商品。生產、包裝和運輸的標準化催生了茶葉貿易中心,使其成為世界上最具影響力的農產品之一。

6. 烹飪技巧和風味語言

茶葉發展的關鍵在於加工流程。從萎凋、殺青、揉捻、乾燥到沖泡,每一步都會產生化學變化,產生豐富多樣的風味:花香、蜜香、堅果香、果香、煙燻香、木質香、奶香。正是在這裡,茶成為一種感官語言,每種文化都以其獨特的風味口音進行交流。

7. 結論

茶的起源是一個交會的故事:自然與文明、醫學與美學、本土化與全球化的交會。不起眼的茶葉經歷了漫長的旅程,最終成為文化符號和戰略商品。理解這一起源是探索下一段旅程的第一步:探索茶在古往今來的靈性傳統、藝術和社會生活中所扮演的角色。

茶與宗教:從禪宗到民間

引言-物質與精神之間的橋樑

茶不只是一種飲品;在許多文化中,它更是精神的載體。奉上一杯茶,既是一種物質行為(水+茶葉+火),也是一種象徵性的行為,一種將人們彼此連接,並與更廣闊的境界——禪宗、祖先或信仰社群——聯繫起來的姿態。本章將深入探討這種境界:將茶視為一種宗教實踐的工具、一種象徵,以及一個儀式空間,在這裡,每個姿態都蘊含著意義。

1. 茶與冥想:正念的工具

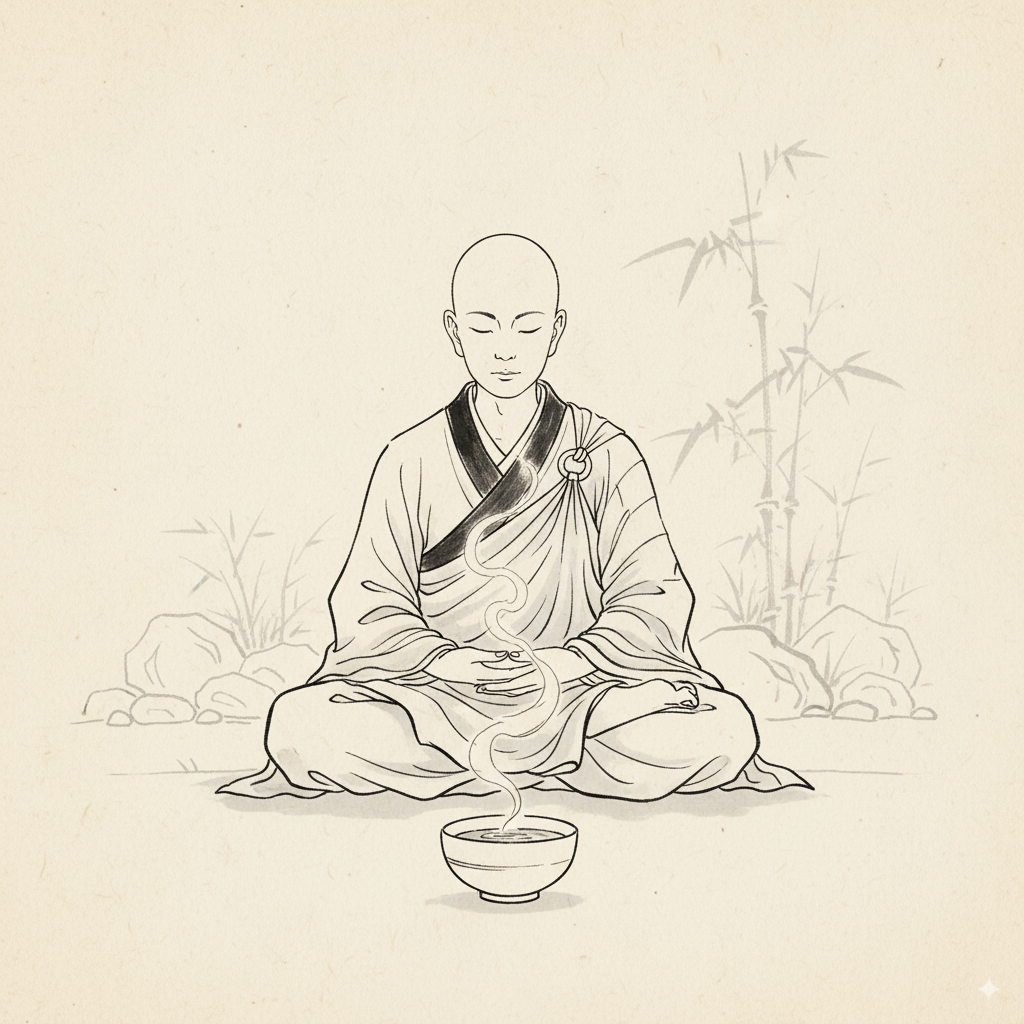

禪師生活中的茶

在禪宗傳統中,茶扮演著實用的角色——幫助修行者在長時間的冥想中保持正念——但這種作用遠不止於功利。茶被認為是一種激發注意力的物質,一種幫助心靈不受束縛、集中註意力的媒介。在禪宗中,飲茶既是一種行為,也是一種修行:呼吸、感受苦味、感受溫暖──所有這些都是臨在的練習。

從禪到茶道:禪意美學

在日本,茶道(chanoyu)體現了宗教實踐如何運用美學進行教育:禪宗哲學滲透於空間、物體和動作之中。「和」(wa)、 「敬」(kei )、「清」( sei)和「寂靜」( jaku)四個核心理念將一碗茶轉化為一種教學工具。舀水、攪拌、倒茶的每個動作都濃縮成一堂生活課:和諧、尊重、淨化和寧靜。

2. 道教、儒教與茶作為道德象徵的演變

道家思想框架中的茶

道教崇尚親近大自然的精神,將茶視為與自然「合一」的一種方式:茶可以舒緩身體、調理氣機,符合長壽的理想和「自然道」的精神。在一些內科傳統中,茶被認為是一種有助於養生的飲料。

儒家話語中的茶

儒家思想強調禮儀和社會秩序──茶,在這種脈絡下,象徵優雅和學識。對文人來說,飲茶不只是為了品味,更是一種文化行為:泡茶、敬茶是體現禮儀、尊重和自我克制的小儀式。茶成為文人「氣質」的一部分:飲茶的同時,人們也實踐著一種自律的生活方式。

3. 民間信仰中的茶:儀式、祭祀與與祖先的交流

茶作為禮物

在許多東亞文化中,茶是家庭儀式中常見的供品:祭祀祖先、迎請神明,或用於婚禮——敬茶是一種無言的奉獻。在這裡,茶是「無言的語言」:一杯茶蘊含著真誠、尊重和社會契約。

生死禮儀中的茶

茶在出生、婚禮和葬禮儀式中都有出現,雖然意義各異,但功能卻相同:連結、過渡、慰藉。例如,在葬禮上,茶可以用來迎接訪客,表達敬意,並幫助哀悼者在漫長的儀式中保持清醒。

4. 茶與其他宗教:地理差異

西藏和酥油茶

在西藏,酥油茶不僅是日常飲品,而且與當地佛教宗教生活息息相關:酥油茶在嚴酷的氣候條件下可以滋養身體,也是朝拜、旅遊、待客的物品。

南亞:宗教和社區生活中的茶

在印度,雖然茶(chai)不像椰子或鮮花那樣是重要的宗教儀式用品,但飲茶和奉茶卻是社區生活的一部分:從寺廟的長椅到路邊的小攤,茶連接著人們。在許多儀式中,茶是社交接待的一部分——一種熱情好客的姿態。

5. 宗教場所-從禪堂到公共房屋,從集會廳到竹床

茶的意義因供奉場所的不同而有所變化:在禪室,一杯茶是修行的途徑;在鄉村廟宇,一個茶壺是社群和解的工具;在家庭中,一杯茶招待賓客則是一種人性化的姿態。空間將物質行為轉化為神聖行為:器皿、佈置以及伴隨的語言共同構成了神聖的儀式。

6. 物品、儀式與意義轉變

茶具——碗、茶壺、湯匙、茶几——不僅僅是工具;在許多傳統中,它們具有像徵意義,被當作神聖之物呵護。例如,日本茶壺中缺少的陶瓷可能因其「侘寂」(wabi-sabi)而受到欣賞——正是這種「不完美」賦予了我們一個哲學教訓:接受無常。

7. 宗教茶道中的性別、權力與社會角色

茶道並非性別中立:在許多社會中,女性負責在家中和茶道儀式中準備茶水,而公共茶室(例如文房四寶、茶館)則通常由男性主導。這種分工反映了社會結構:茶既是儀式的工具,也是表達軟實力(好客、贊助)的手段。

8. 轉型過程:商業、都市化與宗教復興

隨著茶的商業化和都市化進程,茶的神聖空間(禪寺、村廟)被茶館、茶室和文化劇場取代。然而,在過去的一個世紀裡,我們見證了一場「復興」——正念運動和傳統文化保護團體對茶進行了重新詮釋——宗教性的茶被重新詮釋,以滿足現代人的精神需求。

結論—茶作為一種宗教方言

茶如同一種宗教「方言」:它的用途、供奉方式、與之相伴的物品以及它所處的社群環境,共同構成了一個象徵體系。理解茶在宗教中的意義,就在於了解人們如何組織精神生活:透過細微的舉動,透過苦澀與溫暖,透過儀式的重複。在每一種文化中,茶都讓人們以親密而深刻的方式談論神聖。

各地區的飲茶禮儀與文化

茶道是一門秘密的語言:它不僅透過味道傳達,也透過雙手間的距離、湯匙的擺動、碗的形狀傳達。在每個地方,人們倒茶、攪拌、啜飲和傳遞茶杯的方式,都訴說著他們的歷史、氣候、社會結構和隱密的價值觀。以下是這些儀式形式——並非為了將它們嚴格分類,而是聆聽全球文化合唱中的每一聲。

中國——功夫:勤奮的藝術

在中國,茶道往往充滿探索:泡茶人如同音樂家,每一次傾倒都散發出一絲香氣。功夫茶不只是一門技藝,更是解讀茶葉歷史的方式──從土壤、品種到茶葉的加工方式。宜興茶壺、小茶杯、木托盤——構成了一個小小的舞台;時間、溫度和茶葉量都透過經驗來平衡。功夫茶的空間可以是溫馨的客廳、靜謐的茶館,或是熙熙攘攘的門廊;在任何情況下,這種儀式都要求專注,讓品茶者有機會聆聽茶葉的「聲音」。從社會角度來看,功夫茶是文化的體現:欣賞細節是表達知識、美感和品格的一種方式。

日本 — 茶道:茶道是人生的一課

日本的茶道已然禪化。茶道,即茶道,將整個禪哲學濃縮為一系列動作:掃、洗、舀、攪、遞。 「和、敬、淨、靜」的概念並非空洞的口號,而是手部運動的法則。一碗抹茶置於榻榻米上,可以解讀為一堂關於謙遜、接受無常以及在不完美中發現美(侘寂)的課程。從個人層面來看,茶道是修心養性的一種工具;從社會層面來看,它是一種儀式結構,定義了邀請者與受邀者、工匠與客人之間的關係。在這裡,茶是一種觸覺的行走冥想。

南亞-柴茶:公共生活的飲品

在印度和南亞大部分地區,喝茶是一種熱鬧而溫暖的體驗:茶壺沸騰,蒸汽升騰,紙杯或廉價的銅杯在人行道上傳遞。奶茶(Chai masala)-一種混合了牛奶和香料的茶-是維持勞動體力、滋養社交生活的飲品。在十字路口,小茶館就像法庭、議會和辯論舞台。在這裡,儀式並不追求微妙,而是追求連續性、分享和效率。茶是一種社交:奉茶是邀請人們加入對話,是逃離喧囂的片刻喘息。

西藏與喜馬拉雅高原-酥油茶:寒冷中的生存之道

在高地,茶成為一種生存的手段。酥油茶——用犛牛油和鹽混合的濃茶——在嚴酷的氣候中提供能量和溫暖。在這些地區,飲茶的儀式與宗教生活和款待息息相關:遞給客人一碗酥油茶是溫暖和友誼的象徵。當僧侶聚集,當朝聖者駐足,茶不僅溫暖了身體,也建立了社區紐帶;它是人類與嚴酷自然之間善意的體現。

中東和北非—茶作為待客之道

從土耳其茶壺到摩洛哥薄荷壺,在這些地區,茶是一種社交問候的方式。人們將茶倒得高高的,形成泡沫,再盛入小杯中,倒茶的儀式也成為慷慨的體現。在這裡,一杯茶傳達著:歡迎、尊重和交談。一種尊貴和熱情的感受透過每一個動作——倒茶、敬茶、舉茶——傳達出來,成為一種微妙的身份和情感表達。

歐洲——茶作為一種社會和美學現象

隨著茶傳入歐洲,它因休閒、地位和品味而改變了:從藥膳變成了社交禮儀。在英國,下午一杯茶象徵著日程安排和地位;茶室是交流的場所,有時文學和政治在這裡蓬勃發展。大茶壺、瓷器、桌布——歐洲禮儀強調茶的呈現和風味的一致性,以避免意外,保持禮貌。在歐洲,茶是一種社會秩序,餐桌上的每個細節都可以被解讀為品味和階級的象徵。

越南—茶作為社區生活的節奏

在越南,茶在日常生活中隨處可見,帶著一種質樸而感傷的氣息:茶壺、陶罐和小茶杯擺放在竹桌上,或擺放在巷口的木凳上。敬茶是個雖小卻意義非凡的儀式-它連結著人們,展現著熱情好客和對祖先的敬重。蓮花茶和茉莉花茶證明了,即使在平凡的環境中,對精緻的追求仍然存在。在這裡,茶道既簡單又豐富多彩:有時靜靜地品茗,有時在熙熙攘攘的集市上,但始終是維繫社區節奏的紐帶。

比較-為什麼儀式不同?

一般來說,儀式形式由四個基本因素塑造:氣候(寒冷、熱能需求)、經濟(工業化或自給自足)、社會結構(等級、公共或私人)以及材料(植物品種、加工方法)。在寒冷地區,茶是濃鬱而營養的;在士大夫社會,茶被提煉成藝術品;在市井中,茶是即時聯繫的工具。儀式是生活條件的產物,也是身分再造的一種方式。

結論—一杯茶作為人類學地圖

每一場茶道都是一幅人類學快照:透過它,我們解讀氣候、權力關係,以及一個社群如何關懷自己和溝通。作為文化之旅的一部分,茶道不僅僅是一種味覺體驗;它記錄著人們的舉止和習慣,記錄著隨著人們遷徙、城市化和重新獲得寧靜空間而不斷書寫的集體記憶。因此,一杯不起眼的茶也肩負著重大的責任:它承載著我們如何生活、思考和分享的故事。

茶與貿易:文明的走廊與樹葉的流動

有些小物件在傳遞時,卻承載著一種力量的語言。茶葉就是其中之一。當它離開樹枝,進入布袋,再登上火車,它的每一個動作都同時是人類商業、政治和文化交響曲中的一個音符。

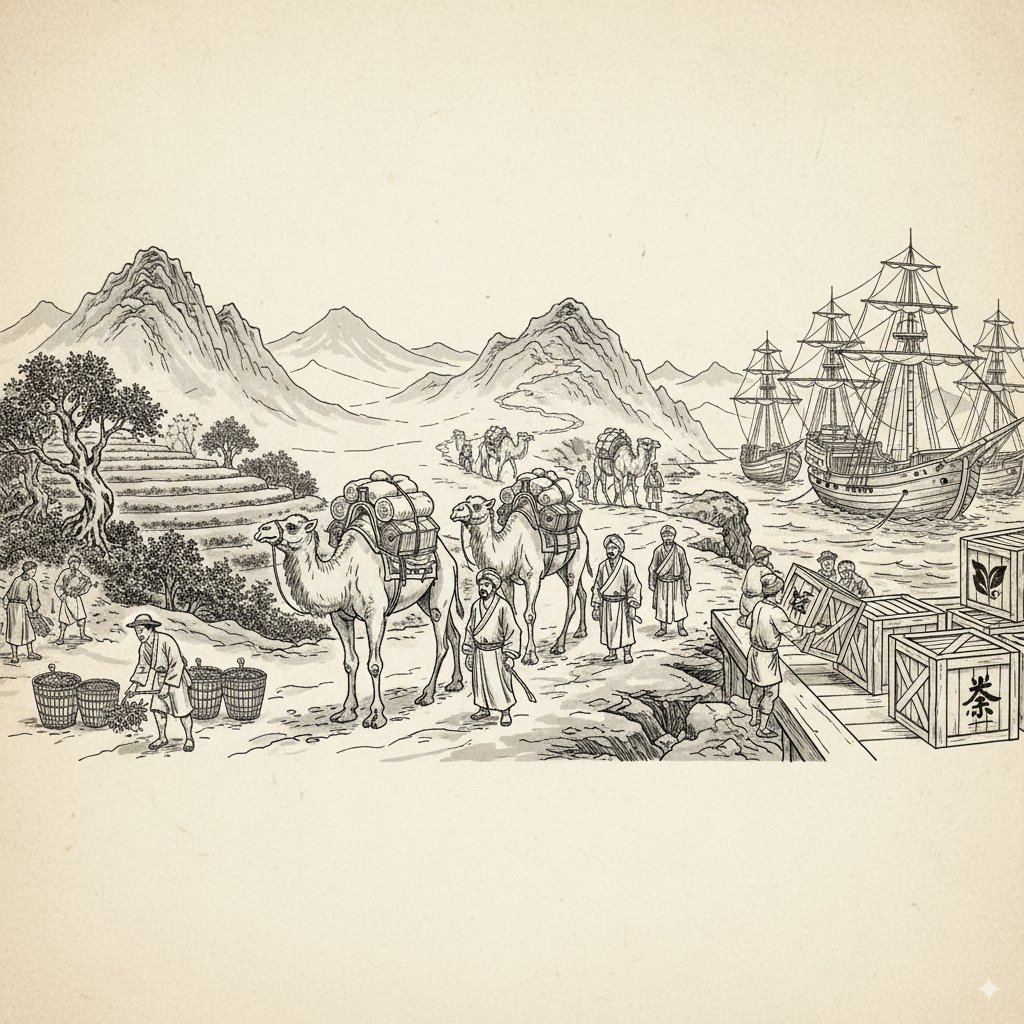

1. 第一條走廊-從駱駝背到船艙

茶葉的旅程並非始於一張正式的地圖,而是始於一張關係網:採茶者信任商人,商人信任搬運工。在古老的絲綢之路上,茶葉被壓成餅狀,與鹽、獸皮和草藥一起擺放。在寒冷的草原上,一炷茶可以換一匹馬的生命;在沙漠集市上,一杯茶便是一聲問候。

隨著海洋的開放,遠東商船開始橫渡印度洋,茶葉走出了大陸邊界,進入了另一個世界:船艙、港口和交易大廳。茶葉與瓷器、絲綢和香料一起流通——在每個停靠港,茶葉的飲用習慣、沖泡方法和享用方式都像無形的商品一樣被交易。

2. 貿易公司-資本與商船聯合起來

大型歐洲貿易公司的出現——憑藉其資本、船隊和政府的庇護——改變了遊戲規則。像東印度公司(及其荷蘭同行)這樣的組織不僅僅是購買產品;它們還組織、推廣和指揮茶葉的種植地點、採摘人員以及包裝方式。憑藉皇家的獨家權力,他們將茶葉從當地商品轉變為政治版圖上的戰略資產。

這種企業權力歸根究柢就是:他們可以操縱茶葉的流通──決定誰能獲得優質茶葉,誰付出代價,誰受益。當經濟利益與政治利益相遇時,茶葉很快就成了權力的象徵:誰控制了茶葉,誰就掌控了全球經濟脈絡。

3. 生產殖民化-尋求打破壟斷

隨著歐洲對茶葉的需求激增,一個悖論出現了:傳統的茶葉供應商(主要來自中國)控製茶葉的技術和品種。列強的解決方案是從本土採摘茶樹,種植在殖民地茶園中。在印度和錫蘭(斯里蘭卡),人們開始將山坡改造成茶園。為了滿足西方市場的需求,育種、測試和種植都以集體模式進行——這是打破壟斷、創造自身供應的刻意嘗試。

將其他土地改造成茶園的行為清楚地表明,貿易不僅僅是交換產品,更是技術轉移、地理規劃和生計重建。茶葉不再只是某個地區的產物,而已成為一個跨洲經濟體系的產物。

4. 歷史事件:從波士頓傾茶事件到鴉片戰爭-茶杯成為政治象徵

茶因其經濟價值和權力像徵,常常成為重大衝突的中心。西方一個突出的例子是波士頓傾茶事件(1773年12月16日):當時,一艘英國東印度公司的茶船被美國殖民者拋下海,他們抗議美國殖民者認為不公平的特權和壟斷。儘管這一行動與稅收有關,但它卻將一船草藥變成了一場政治事件,並成為引發革命的導火線之一。

在東方,圍繞茶葉的貿易關係也以其他方式引發了衝突。由於歐洲對茶葉的需求導致白銀淨流入東方,商人們試圖平衡貿易。一個痛苦的後果是,英國為彌補貿易逆差,向中國出口鴉片;當中國政府試圖遏制鴉片貿易時,衝突升級為鴉片戰爭(19世紀中國與西方列強之間的一系列衝突)。戰後條約開放了港口,割讓了領土,削弱了傳統治理,改變了茶葉貿易的結構和產區的自治權。

以上兩起事件說明了一個慘痛的現實:茶不僅能刺激味蕾,而且當經濟利益與國家政策交織在一起時,也會引發權力衝突。

5. 文化後果-改變飲酒習慣和象徵意義

國際貿易和殖民政治不僅改變了茶葉的產地,也改變了茶葉的消費方式。茶葉傳入歐洲後,也適應了當地人們的口味和生活條件:加工方法和茶葉的選擇逐漸演變,以適應新的運輸距離和新的飲食習慣。在歐洲貴族和市民階級中,茶成為了一種社會象徵——下午茶儀式、瓷器茶具以及飲茶方式都彰顯地位和格調。

相反,在原產茶區內部,貿易格局的轉變也影響了人們對茶的認知:有時,茶葉更傾向於出口而非國內消費,傳統的加工知識也為了迎合外國口味而進行調整。因此,茶不僅僅是一種飲料;它成為文化與金錢、品味與政策之間互動的一面鏡子。

6. 原來:樹葉就像歷史文本

解讀茶葉貿易史,不應僅關注船隻數量或訂單數量;而應將茶葉視為文本。每批茶葉都蘊含著土地的記憶、管理者的決策、採茶者的反應、飲茶者的習慣。經濟決策——種植地點、採摘者、包裝方式——都深深烙印在消費文化中。而當權力介入──透過稅收、條約、武力──時,茶葉便會被捲入政治漩渦。

越南文化中的茶:從家庭習俗到公共文化

在越南,一杯茶不只是在桌上熱氣騰騰;它是一種被重複多次,最終成為一種語言的姿態。在家庭、村莊、街道上,敬茶的習俗、倒茶的方式、所選的茶的種類——都蘊含著社會、宗教和美學意義。本章不贅述茶的種植或加工技術的歷史;而是將茶解讀為一種行為:越南人如何用茶來交流、履行儀式、保持禮貌以及表達品味。

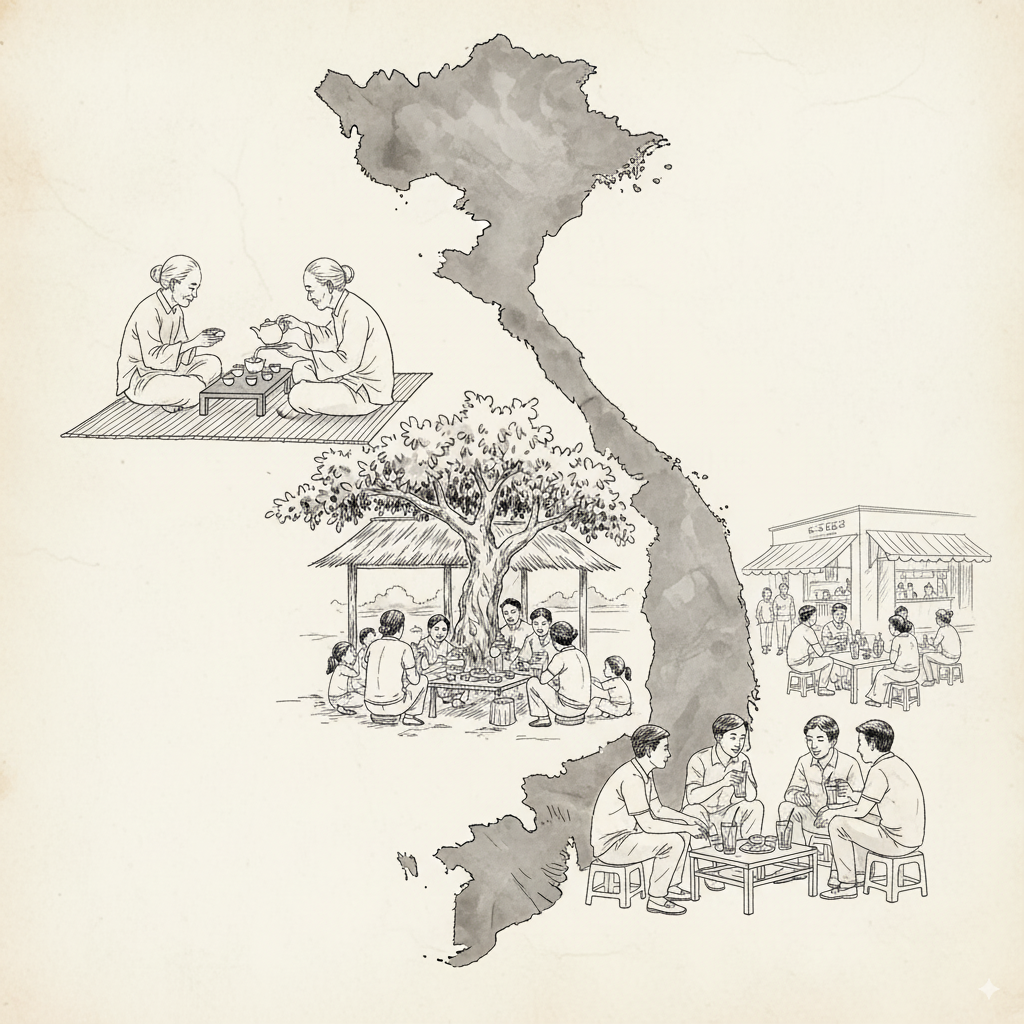

1. 家庭飲茶-日常禮儀與好客的象徵

無論是在客廳、門廊或餐桌,奉茶都是任何互動的初始儀式。客人入座後,一壺開水、幾個小茶杯和一炷茶足以立即改變氣氛:正式的交流由此開始,拜訪的氣氛變得柔和,言辭也變得更加正式。

倒酒的順序和擺放方式體現了等級制度:通常先為長輩或尊貴的客人倒酒;一家之主提出建議,客人則致謝。這種行為孕育了一套無需言語的儀式,幫助家庭成員和客人理解彼此,並透過純粹的肢體動作來平衡彼此的關係:倒酒——敬酒——舉杯——啜飲。

2. 家庭儀式中的茶-祭祀、忌日、婚禮

在隆重的儀式中,茶有著不可取代的地位。在祖壇上,一杯茶象徵真誠;杯中升騰的蒸汽,是對逝者的呼喚,既是祭祀,也是訴說。在傳統的婚禮中,敬茶儀式成為儀式的一部分:女婿和媳婦向父母敬茶,用茶換取一份孝心,也承擔起新的責任;這一舉動將願望轉化為行動,讓血緣關係透過行動得到肯定。

在忌日,一杯茶不只是一種飲料,更是過去與現在之間的連結:生者泡茶,生者邀請茶,透過這種邀請,社區重建了共同的記憶。

3. 茶作為禮物-交換、尊重和地位的象徵

茶是頗受歡迎的禮物,蘊含著多重意義。在春節期間,無論是拜訪或道謝,送上一盒精美的茶,不只是一種飲品;它還表達著體貼,寄託著一種想要維繫的感情。在東亞的茶文化中,送茶是一種社交行為:送茶者展現其美感情趣,而受茶者則以態度和祝福來回應。

從更微妙的層面來看,茶的選擇(荷花茶或優質高地茶)是傳達口味、產地和尊重程度的一種方式——也就是說,關於茶的知識成為一種文化資本。

4. 街頭茶飲與公共文化-從冰茶到精緻茶館

除了家庭儀式之外,公共茶文化也十分豐富。在街角,一杯冰茶或一小壺茶與一群朋友相伴,象徵著日常生活:便宜、快速、親密。路邊茶館有著不成文的習俗——人們聚集在這裡討論村裡的事情、政治,或者只是想暫時逃離喧囂,享受片刻寧靜。

在現今的城市中,也存在著一些帶著不同意識的飲茶空間:散茶專賣店、品茶會,或是更高級的「飲茶」空間。這種現象表明,茶文化是多元的——既有“生活茶”,也有“享樂茶”,只是行為方式截然不同。

5. 茶樹品種及其文化社會地位

並非所有茶都適合所有場合。散葉綠茶、花茶(蓮花茶、茉莉花茶)或手工烏龍茶-每種茶都對應著一種溝通方式。散葉綠茶通常與簡潔便捷的邀請聯繫在一起。當需要展現優雅氣質時,會出現香型蓮花茶和茉莉花茶;它們的香氣被認為是體貼和美感的象徵。烏龍茶以其「令人愉悅的口感」而聞名,當飲用者想要專注於感官體驗、進行更深入的交流時,它很容易被選擇。

因此,選擇茶是一種交流行為:主人透過品嚐告訴客人他們對這次會面的看法——尊重、親密還是正式。

6. 茶、世代與文化變遷

越南的飲茶方式並非一成不變,而是隨著時代而變遷。老一輩依然保留著「陶壺小杯」的飲茶習慣,而年輕一代則拓展了飲茶範圍:茶包、冷泡茶、混合茶,順應了快速消費的潮流。同時,也出現了一種反向運動:年輕人將飲茶視為一種恢復活力的行為——重新學習如何品茶,欣賞茶的起源和技能——以此應對城市節奏的改變。

這是一種辯證法:茶既是一種保存元素,也是一種創作素材;它受到現代化的壓力,但也在新的脈絡中被重新詮釋。

結論—茶作為社交紐帶

在越南,茶是連結個人與社群、生者與祖先、賓客與主人的連結。它透過斟茶的動作記錄社會秩序;它透過香氣傳達訊息,使瑣碎的言語變得多餘。一杯不起眼的茶,卻是一種完整的體驗:它撫慰人心,給予肯定,也蘊含著意義。解讀越南茶文化,就是解讀越南人如何建構人際關係──微妙、重複,卻又充滿隱晦的意涵。

農耕之旅:越南的典範

引言——土壤、種子與技巧:塑造茶杯的三角形

茶樹種植不僅是植物的生長,更是一系列文化決策。當人們選擇品種、選擇種植地點、決定手工採摘還是機器採摘時,他們正在書寫一種關於如何飲用茶、為誰提供茶以及在何種情況下享用茶的語言。本章追溯了越南茶樹種植的變化——從家庭小園到種植園,從法國茶的實驗到烏龍茶在高原的誕生——但始終回歸到一個核心問題:這些變化是如何融入越南茶文化的。

1. 從家園到種植園:文化模式與意義的轉變

傳統上,茶園是家族產業:小園子,手工採摘,秘訣代代相傳。茶園往往與家庭息息相關,與父母之手息息相關,也與採摘後的閒聊息息相關。茶滿足著人們的內在需求-招待客人、祭祀神明、款待朋友。

到了殖民時期,情況改變了:茶園規劃完善,茶園面積擴大,栽培技術也更有系統化。這催生了茶文化的兩大分支:一是依然保持著手工、細緻和本土化的特色;另一是注重規模化生產,服務於龐大的市場。茶文化也因此分化:日常生活用茶和商業用茶——兩者各自承載著不同的社會訊息。

2. 歷史里程碑:法國時期與1927年

20世紀20年代是決定性實驗的年代。殖民者進行的地質勘測和種子試驗,使得高原地區出現了新的茶區。 1927年,隨著在Cau Dat和20號公路沿線的研究,寶祿逐漸成為一個潛在的茶區。實驗方法(甚至嘗試用飛機播種以尋找合適的區域)展現了一種新的思維方式:茶樹被視為一種原材料來源,可以運輸、繁殖並納入商業網絡。

茶文化由此得以擴展:高地孕育出先前在低地罕見的新型茶——根據地域不同,有清香清淡的茶,也有口味濃鬱的茶。當地民眾、工人和居民逐漸形成了與當地產品相適應的全新飲茶習俗。

3. 寶祿-從土壤到享受習慣

寶祿,清晨薄霧瀰漫,海拔較高,不僅成為茶葉種植的勝地,也孕育了獨特的飲茶美感。隨著20號公路沿線茶園的擴張,周圍的生活逐漸形成了文化模式:早上採茶,下午品茗;行人可以享用茶水;路邊攤位也開始為路人提供服務。寶祿茶不僅僅是作為出口產品融入當地人的生活——它融入了生活的節奏,融入了霧氣的氣息,融入了人們開啟新一天的方式。

4. 烏龍茶-新篇章:品種、技法與享受(1988-1992)

在1980年代末,另一場運動開始了:烏龍茶品種被引入,最初在多農地區培育,隨後轉移到寶祿地區。從1989年到1992年,寶祿地區的烏龍茶開始大規模種植和加工。這不僅僅是引進一個新品種,而是引入了一系列需要技巧和時間的工藝——搖勻、半氧化、精心乾燥。

茶文化也隨之改變:烏龍茶以其複雜的香氣和慢飲的習慣,催生了更為精緻的飲茶方式——杯測、多次沖泡,注重茶的清澈度和回味。飲茶者開始意識到,一杯茶不僅僅是“啜飲”,更是“細細品味”。烏龍茶為「送禮茶」和「品茗茶」樹立了新的標準。

5. 撥弦技巧與撥弦手的文化意義

手工採摘始終是關鍵:根據產品用途,選擇1+2片嫩葉或1+3片嫩葉的芽。手工採摘不僅關乎品質,更是一種文化符號:手工採摘記錄時間、季節和關懷。在茶園裡,手工採摘依然是保持節奏的地方,也是傳承秘訣的地方:何時在初露時採摘,如何將芽移回田間以避免不必要的氧化,以及如何通過目測進行分類。由此衍生出一種「專業語言」:聽工人們談論「芽的含水量」、「莖的脆度」——這就是製茶文化的詞彙。

6. 苗圃、種子選擇和技術本地化

從多農到寶祿的茶園培育實踐,體現了一種文化習俗:並非所有外來品種都能在新環境中完整存活;人們必須培育、篩選,有時甚至進行雜交,以適應當地的土壤和口味。茶園是知識傳承的地方:工程師、工匠和園丁洞察時令,觀察適應性,並記錄筆記。因此,選擇品種的過程,既塑造了茶葉的風味,也塑造了茶葉的日後使用方式。

7. 傳承技藝:從家庭到加工坊

儘管規模變遷,但工藝仍是文化的核心。從母親傳授給孩子如何聞花蕾,到工匠教導工人如何分批烘乾茶葉,這些知識不只是一門技藝,更是一種文化資本。寶祿郡第一批成功的烏龍茶,是一系列工藝傳承的成果:從苗圃到工坊,從簡陋的實驗台到系統的感官描述。

8. 後記憶:農業書寫我們的飲酒方式

回顧過去,茶葉種植和茶文化如同一枚硬幣的兩面。新品種的引入,加工技術的變革,茶園的興起——所有這些都塑造了茶的品飲方式、送茶方式,以及茶作為生活一部分的認知。種子、土壤以及採茶的手,都在每一杯茶中銘刻著一個故事:關於茶的生長地、關於園丁,以及關於飲茶的群體。

總結

越南的茶葉種植之旅,本身就是一場文化之旅:每一次技術變革,每一個茶品種的引進,或是每一個種植區域的選擇,都改變了人們飲茶的方式——從簡樸的門廊到莊嚴的茶道。解讀種植史,就是解讀茶杯的歷史:在那裡,土地與工藝共同創造了品茶的瞬間——而正是這些瞬間,構成了我們稱為「越南茶」的鮮活文化。

寶祿(B'lao):霧、土地、人民和茶的特色

寶祿的薄霧不僅僅是一種氣候現象;它溫柔地遮蔽著所有清晨的活動,如同無形的“燃料”,滋養著茶香。當太陽尚未撥開雲霧,茶山如同銀色的波浪般翻滾——在那樣的空間裡,一杯茶不再是一件器皿,而是土地、人與天氣之間的互動。本章以樹葉的語言解讀寶祿:從玄武岩土壤、夜露到採茶之手,從上個世紀的播種歷史到當代的飲茶儀式。

1. 泥土與露水-風土孕育香氣

寶祿位於高原,土壤為富含礦物質的玄武岩,氣候涼爽——這些條件的結合導致這裡的茶樹生長速度比低地茶樹慢。夜間,濃霧籠罩著嫩芽,有助於保留揮發性精油。巨大的晝夜溫差減緩了茶芽的生長,使茶樹能夠積累更多的風味物質——因此,高地茶芽通常香氣濃鬱,回味甘甜。

換句話說,寶祿的土壤、海拔和露水不僅僅創造了生物條件——它們在該地區的味道詞典中寫下了第一個「字母」:淡淡的花香、持久的甜味回味和清澈的金色水。

2. 播種與產品轉化的歷史

寶祿成為「茶區」並非偶然,而是歷史實驗和人工選擇的結果。自法國殖民時期以來,這裡就一直進行調查,選擇區域並測試品種——1927年建立的Cau Dat實驗區標誌著這片高原被定位為適合種植茶樹的地區。後來,育種和引進工作(包括阿薩姆茶品系,以及20世紀80年代末90年代初從台灣引進的烏龍茶品種)使該地區的農業面貌更加多樣化。

對茶文化而言,其影響顯而易見:新品種和更精湛的製茶技藝的引入,改變了人們飲茶的方式——從簡單的晨間品茗,演變為注重茶色、茶清澈度和回味的茶道。烏龍茶尤其開啟了人們更慢品味茶的概念——品味茶香,聆聽茶韻——這種態度更接近於“聽”,而非“飲”。

3. 手工採摘、庭院和工藝知識-手工文化

在寶祿,手工採摘依然是茶文化的核心。手工採摘——選擇1+2片嫩葉,或根據產品要求——不僅僅是一門技術操作,更是一種文化行為,經驗在歲月中傳承。採茶者如同人一樣洞悉季節:知道何時芽苞沾滿露水,何時芽苞充滿精油,何時應剔除脆弱的芽苞。

茶園裡的初步處理技巧──攤茶、枯萎、防震──是從茶園過渡到加工廠的第一步。這些重複的動作,一旦養成習慣,便會形成一種工藝的「韻律」:乾枯的葉子發出的聲音,淡淡的辛辣氣味,以及製茶人探尋茶香的目光——所有這些都構成了製茶工藝的語言和茶文化的一部分。

4. 從家庭習俗到地方茶道

寶祿茶不僅存在於日常生活中,也融入了優雅的禮儀。清晨,村裡會為工人奉上一壺熱茶,開啟新的一天;下午,也會為親朋好友奉上一杯茶;在特殊場合——例如接待貴賓、贈送禮物——人們會根據其獨特的風味和起源故事,選擇一盒高地茶。

烏龍茶、GABA茶或特殊茶的出現,為新的飲茶習慣奠定了基礎:少量沖泡,多次沖泡,注重茶水的顏色和香氣的層次。當地茶客開始比較——不僅是為了口味,也是為了土壤的印記:“這茶有霧氣”,“那茶有顆粒感的餘味”——寶祿茶莊就是這樣通過一杯茶來解讀自己的名字的。

5. 風景、豐收節和集體體驗

雲霧繚繞的茶山不僅是茶園的勝地,也是社區活動的場所。秋收時節,各種社區活動層出不窮:從組織採茶日到小型聚會,介紹茶藝、講茶園故事,應有盡有。這些活動不僅提供了知識傳遞的空間,也為大眾提供了體驗製茶文化的途徑:了解採茶人的雙手,聆聽工匠們講述茶的成敗,在茶園中央品茗。

這種文化既保留了地方特色,又向外來者提供了一種直接的途徑:看、摸、嘗——並透過這種方式認識到原產地的價值。

6. 茶作為禮物、對話和當地記憶

寶祿茶常被選為禮物,因為它承載著「地方的味道」——露水、泥土和雙手。因此,茶作為禮物,本身就是一種地方記憶的禮物;在會議上,一杯茶的出現,彷彿開啟了一個故事:「這是今天早上採摘的茶」、「這是手工烏龍茶」——文字被茶香所取代,故事也隨之鮮活起來。

結論-茶杯鏡中的寶祿

寶祿並非一個純粹的地理名稱;對於製茶人和茶藝鑑賞家來說,它是一系列的象徵:露水、玄武岩、嫩芽、採摘的手、乾燥的茶。寶祿的飲茶文化源自於自然條件、播種歷史、工藝知識和共同的社區等諸多因素的融合。因此,每一杯寶祿茶都是一段記憶的匯集──氣候的味道、歷史的痕跡,以及採茶人的氣息。

茶與體驗旅遊:將文化轉化為體驗,將茶轉化為遺產

談起茶,人們常常從芽葉、茶山和採茶的手開始。但真正的體驗——茶為何成為一項引以為傲的文化遺產——發生在茶葉離開茶園,遇到懂得解讀它的雙手之時:精製者的雙手、沖泡者的雙手,以及品茶者的雙手,他們共同譜寫了一杯茶的故事。在那裡,茶三越不僅僅是一個名字——它是一個工作坊、一座茶園、一個傳承茶藝記憶的寶庫;而歸茶谷則以當地的聲音、一個論壇的身份出現——在這裡,茶的故事得以復興、審視和傳承。

1. 嘗試喝一杯茶作為會議

品嚐一杯茶三越茶並非消費行為,而是與潛規則的邂逅。品茶師會邀請你先觀察茶水,用眼睛辨識其顏色;吸一口,用鼻子感受它的地圖;啜飲一口,用舌頭記錄下每一個音符:開始——中間——結束。寶祿茶的香氣通常以淡淡的花香或果香開始,然後短暫地轉變為黃油或堅果的香氣,最後以揮之不去的甜味回味結束——那是露水和玄武岩土壤的印記。

在那一刻,品茶者被賦予了閱讀的力量:不再是被動的客人,而是故事的共同作者。當茶鬼透過文章、播客或影片參與閱讀時,它賦予了這杯茶額外的背景:茶園在哪裡,茶匠是誰,露水的季節是怎樣的;如此一來,這杯茶便成為了連結味覺與共同記憶的紐帶。

2. 煉油廠-這個產業的「純粹」空間

在Tra Tri Viet的精煉工坊裡,工藝的聲音不斷變換:樹葉搖晃的聲音,熱氣的滲入,以及隨著樹葉形狀變化而愈發濃鬱的香氣。但我們想要保留的體驗並非將工坊變成一場「秀」——而是一個莊嚴的空間,工匠們在觀眾面前工作。站在工坊旁,賓客可以聆聽工藝的細節:雙手翻動樹葉的節奏,分批的時間,以及「好」或「不好」批次的標誌。

因此,工作坊就像一個課堂。它教導人們如何分辨水的清澈,如何感受乾葉的柔和,如何辨別回味。最重要的是,工作坊表明,一杯純淨茶的釀造是一場集體的旅程,每個人——從採摘到乾燥——都留下了文化的痕跡。當參觀者離開工作坊時,帶走的不僅僅是一包茶,而是一個閱讀框架:理解每一種味道都是一系列與名字和臉孔相關的行動的結果。

3. Quy Tra Coc-一個講故事、進行實驗並保留工藝靈魂的地方

《茶鬼》以其散漫的敘事和生動的記錄,完成了一項重要的任務:將一杯茶置於其社會和文化背景中。 《茶鬼》不僅讚美茶的香氣,還探究:這杯茶如何訴說著這片土地、這門手藝以及這門傳統?它開啟了工匠與飲茶者之間、過去與現在之間的對話,使體驗更具意識,賦予茶以需要被訴說的美學。

鬼茶谷也是一個嘗試茶的語言的地方:從感官分析文章到對茶藝師的播客採訪,茶被「翻譯」給廣泛的受眾——從農民到城市消費者——因此體驗變得更加公平:人們不需要學位就能讀懂一杯茶;人們只需要被引導和邀請參與。

4. 茶是一種值得驕傲的文化遺產-作為公民儀式

當茶的體驗得到正確的引導——細細品嚐,了解茶的精煉過程,聆聽桂茶谷講述的故事——茶就成為一種鮮活的遺產。這裡的「遺產」並非古老或局限於博物館的事物;它代表著技藝、知識,以及待客和分享的道德;它代表著將一盒寶祿茶端上桌時的自豪感,因為送茶人知道,這盒茶蘊藏著層層記憶:土壤、露水、工藝和社區。

自豪感並非源自口號,而是源自於理解:當一個年輕的城市人抿一口茶,能夠簡略地描述出「霧氣的芬芳」或「水的清澈」時,這份傳統便在精神上得以傳承。當一位工匠因一壺好茶而獲得榮譽和感謝時,這門手藝便得到了肯定。茶成為了社區銘記自身的一種方式——一種表達方式:這是我們傳承下來並要傳給子孫後代的東西。

5. 微妙而不陌生-保持重現體驗的原則

茶三越茶餐廳 (Tra Tri Viet) 和歸茶谷茶餐廳 (Quy Tra Coc) 的體驗之所以成功,是因為它們秉持著一個簡單卻重要的原則:對茶藝的真誠。茶藝不會因表演而貶低;茶藝訊息不會淪為廣告;茶杯依然保持沉默,用品味訴說。賓客無需顧慮時間或行程;他們受邀聆聽、品嚐、銘記。

這就是如何將經濟產品轉化為遺產:不是在茶盒上貼上「遺產」標籤,而是讓茶以製造者和土地本身的聲音講述它的故事。

總結

當茶池越和桂茶谷真正連結在一起時,最珍貴的並非遊客的數量或茶樣的發放,而是知識和欣賞的傳播。這種體驗,從最深層的意義來說,是人們意識到:眼前的這杯茶,並非只是水流過茶葉的簡